なぜ市販のお餅があれほど美味しく綺麗な形状のまま焼きあがるかご存じですか?

その秘密はスリットにあります。(餅に入っている切れ込みのこと。)

切れ込み部分から蒸気が逃げることにより、美しい見た目を保ちつつ、餅の熱し方に工夫が加わっているのです。そのため、トースターに入れたままにするだけで綺麗かつ美味しい仕上がりにすることが出来るのです。その技術は、企業の努力の先で生まれたものです。

【 サトウの切り餅事件 】

2009年その技術をめぐって裁判が起きました。

きっかけはサトウ食品工業株式会社が販売した「サトウの切り餅」です。

訴訟を起こしたのは越後製菓株式会社です。

訴訟の内容としては「サトウの切り餅が越後製菓株式会社の取得した特許権を侵害している。」というものです。

【 裁判の論点 】

原告:越後製菓株式会社 被告:サトウ食品工業株式会社(サトウの切り餅販売元)

裁判の論点となったのは請求項の解釈です。

※請求項とは:特許文書においては発明を特定するための記載です。

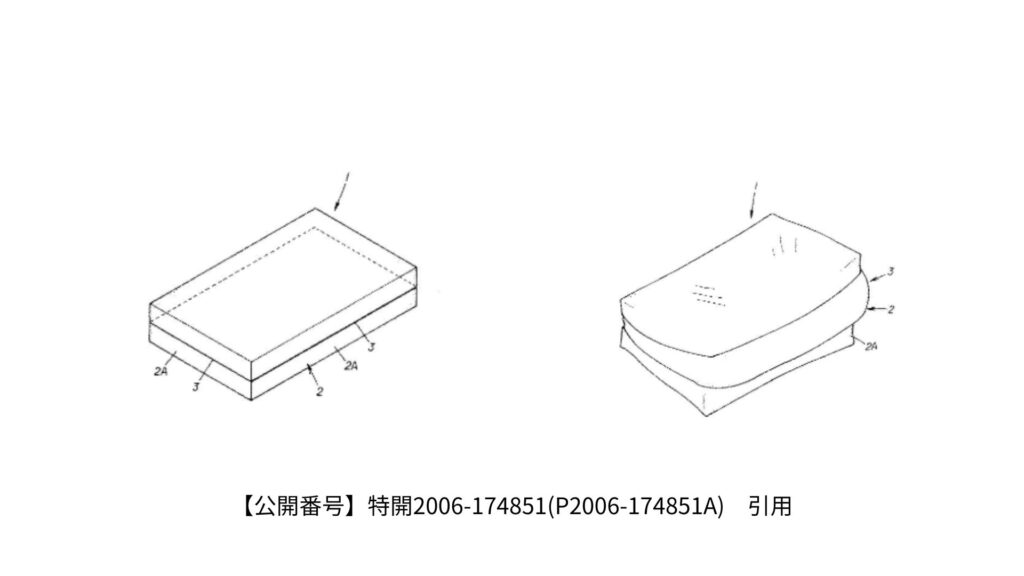

出願文書には下記のような記載がされております。

「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」

この請求項が示す範囲に底面や上部に切れ込みがある餅を含むのか否かという点が争点でした。

原告側は、「上記表現は切り餅の切れ込みとして、側部のみならず、上部や底部への挿入も包含する。」と主張し、一方被告側は「出願特許文書の切れ込みは側部のみであり、サトウの切り餅には上部にも切れ込みがあるため特許権を侵害していない。」と訴えました。

東京地裁は、原告の言い分を却下し、「載置底面又は平坦上面には切り込みがない。」と判断することが自然と判断しました。そのため第一審ではサトウ食品工業株式会社が勝訴となりました。

ですが、その後裁判は知財高裁に持ち込まれました。

知財高裁は請求項の表現のみならず、全体の構造も含めた文言の解釈を論点としました。

裁判官は、「載置底面又は平坦上面ではなく」と「この小片餅体の」の文章の間に句読点がないことを指摘しました。すなわち「切餅の載置底面又は平坦上面ではなく」という文章は「側周表面」の修飾語としての表現だと解釈することが自然と判断しました。

そして結果は、越後製菓が逆転勝訴することとなりました。

【 結び 】

裁判は5年にも及び、サトウ食品工業株式会社が15億円の損害賠償を支払うこととなりました。それだけではなく、製造および販売の禁止、在庫品および製造装置の廃棄も命じられました。

またサトウの切り餅は切れ込み方法を変更したうえでお餅を販売することになりました。

このように自社の製品がお客さんに喜ばれるために企業は日々努力しています。

ですが、費用や時間を費やした試行錯誤の先に生まれた発明を適切に保護することも非常に重要になります。

また、特許を出願するに当たってはどの技術を守りたいかで些細な表現も変わります。

「餅の切れ込み部分が重要なのか」「切れ込みを入れること自体が重要なのか」

その小さな着眼点一つで変わってくるものが沢山あります。

そのため特許出願までの道のりで弁理士と細かくすり合わせ進めていくことがとても大切になるのです。