先日、バンダイとBANDAI SPIRITSが、「登録商標を使用した生成画像」についての注意喚起を公式に行いました。https://www.bandai.co.jp/press/2025/250916.php

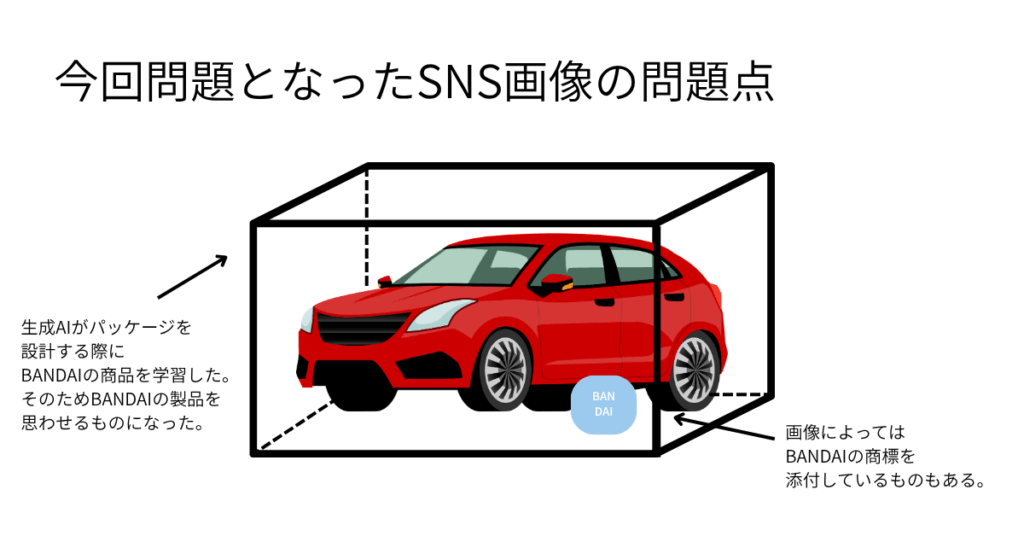

その声明文では「バンダイおよび BANDAI SPIRITS は、SNS 等で登録商標(コーポレートシンボルやロゴ)を用いた生成AI画像が投稿されている事例を確認。これらは正規商品ではない可能性がある。」として、投稿時の著作権侵害・誤認リスクに注意を呼びかけています。

SNSをはじめとするオンライン空間では、AI技術を活用して企業ロゴやシンボルを組み込んだ画像が生成・拡散されるケースが増加しており、それ自体が“実在の商品”と誤解される可能性も指摘されています。

この公表を受け、本記事では次の点を中心に整理していきます。

1. 公表内容の要点

2. 生成画像と商標・著作権の関係

3. 利用者(投稿者)側が注意すべき点

まずは、今回の公表でバンダイが何を伝えたかったのか、何を問題視しているのか、その核心から見ていきましょう。

1.公表内容の要点

バンダイおよび BANDAI SPIRITS は、2025年9月16日、公式ウェブサイトを通じて「登録商標を使用した生成画像」に関する注意喚起を発表しました。告知によれば、SNS 等で「コーポレートシンボル」や「ブランドロゴ」を含むフィギュア風の生成画像が投稿されている事例を確認しており、これらは両社の正規商品ではない可能性があるとのことです。また、こうした画像の投稿については「 著作権侵害等の違法性が疑われる場合がある 。」として、投稿者に対し慎重な対応を求めています。さらに、生成画像が実在の商品と誤認されるような表現についても避けるよう、明確な呼びかけをしています。この発表は、AI生成画像が拡がる現在において、企業のブランド保護と利用者の表現行為との間に生じる緊張を示すひとつの事例といえるでしょう。

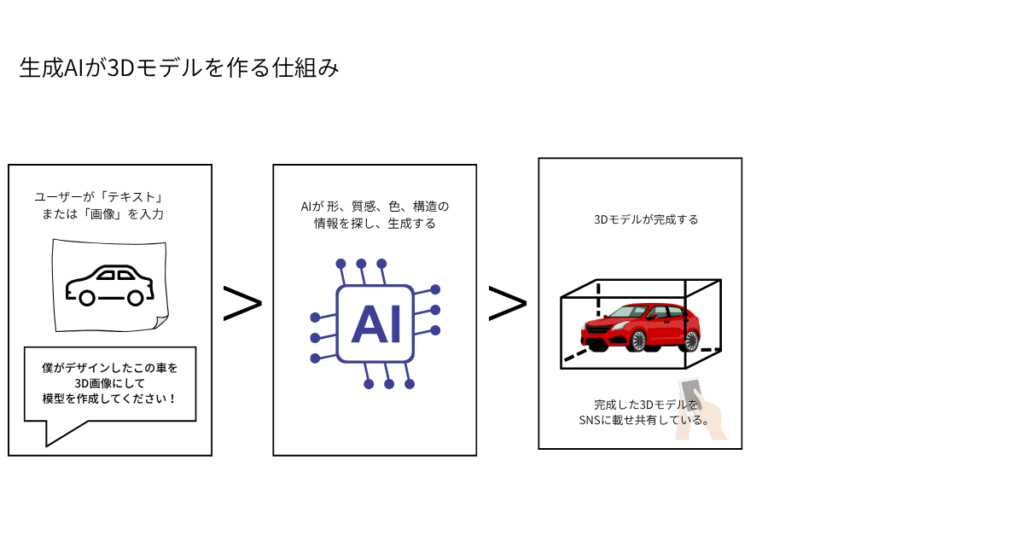

では、そもそも生成AIを用いた模型(3Dモデル)はどのようにして作られるのでしょうか。

① ユーザーが入力する。

まず、ユーザーが「テキスト」や「参考画像」をAIに入力し、「どのような形の模型を作りたいか」を指示します。

② AIが解析し、生成する。

AIはその指示内容から「形状」「質感」「色」「構造」などの情報を解析し、内部のデータベースや学習モデルをもとに最適な3D形状を生成します。

③ 3Dモデルが完成する。

最終的に、AIが出力した立体データが3Dモデルとして完成します。このデータは、CGソフトや3Dプリンターで実際に立体化することも可能です。

2.生成画像を権利法の視点から見る留意点

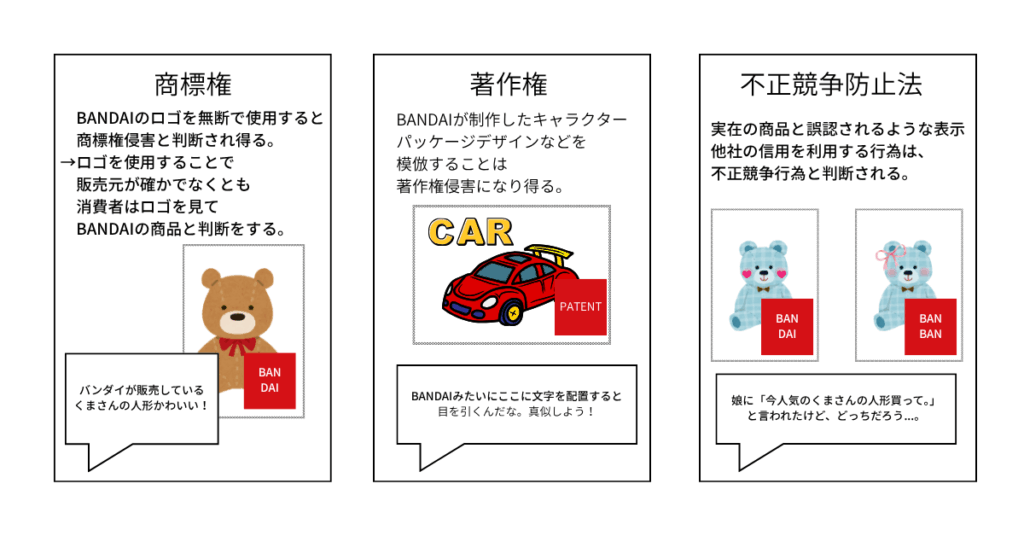

生成AIによって自動生成された画像も、特定の登録商標やロゴを含んでいれば、商標権や著作権、さらには不正競争防止法の観点から問題となる可能性があります。

商標権:登録商標と同一・類似のロゴを無断利用することは、商品の出所混同を引き起こす恐れがあり、商標権侵害または不正使用(商標法違反)と判断され得ます。

著作権:たとえば既存のパッケージデザインやキャラクターの意匠を模倣・再構築された場合、著作権侵害と見なされる可能性があります。

不正競争防止法:実在の商品と誤認されるような表示や、他社の信用を利用する行為は、不正競争行為として規制されうる場合があります。

生成AIを使った表現行為においても、いわゆる“何でもアリ”ではなく、既存の法制度や権利者保護の枠組みに配慮する必要があることが、この件は改めて示しています。

では、なぜこのような問題が起きるのでしょうか。

その理由の一つは、「誰も責任を負う必要がない」状態が生じている ことにあります。生成AIの技術は近年、驚くべきスピードで進化を遂げています。しかしその一方で、AIに関する法整備や責任の所在を定める制度は、まだ十分に追いついていません。たとえば、生成AIが作り出した画像をSNSなどに掲載した場合、

・ 実際に投稿したユーザーが責任を負うのか

・ 画像を生み出したAIモデルに責任があるのか

・ あるいは、そのAIを提供し、権利上問題のあるデータを学習に使った開発者に責任があるのか

その線引きを明確にすることは、現状では非常に困難です。

AI技術は「便利で魅力的なツール」として急速に社会に受け入れられましたが、その裏側に潜むリスクや権利の問題については、まだ十分に議論されていません。いわば「素敵なサービスだからこそ、悪い部分には目をつぶってしまう」状況が続いているのです。

今回のBANDAIの注意喚起も、まさにそのギャップに直面している例といえるでしょう。現行法では、このような生成画像の拡散や誤認を直接取り締まる法律は整っておらず、その結果として、企業側が困惑し、明確な対応を取りづらい状態が生まれています。つまり、法整備の遅れがAI時代の「責任の空白」を生み出している——それが、こうした問題が次々と発生している根本的な理由なのです。

3.利用者・投稿者としての注意すべき点

企業からの注意喚起を受けて、私たちにできることを整理すると、以下のような配慮が考えられます。

| 注意ポイント | 内容例 |

| 権利確認 | 使用する素材(ロゴ/意匠など)が商標登録・著作権保護下にないか事前に確認する |

| 誤認防止 | 生成画像を投稿する際に「これは実在の商品ではありません」等の注記を入れる |

| 二次利用の判別 | 他者の創作物を直接素材として使う場合は許諾が必要な可能性が高い |

| 投稿先プラットフォームの規約順守 | 各SNSや投稿サイトのガイドラインに従った表現に留める |

たとえば、生成AIで作ったフィギュア風画像をそのまま「新商品です」と投稿したり、過剰に企業ロゴを強調して実物と誤解を与えるような構図にするのは、リスクが高いと言えます。また、バンダイ側も「生成画像について弊社商品と誤解を与えるような投稿はお控えください」などの文言を公表しており、注意を呼びかけています。

結び

生成AI技術が急速に普及するなかで、ユーザー側の創作意欲と企業側のブランド保護とのバランスは、ますます難しいテーマとなってきています。今回のバンダイ・BANDAI SPIRITS の注意喚起は、企業が自社ブランドを守るために一線を引いた発表と言えるでしょう。一方で、ユーザー表現やファン活動を過剰に抑制するのも、クリエイティブの自由を制限しすぎるという懸念があります。今後は、AI生成物に関する法制度整備(ガイドライン策定や権利処理ルールの明確化など)がより求められるでしょう。本記事を通じて、「表現したい」意図と「守るべき権利」の両方を念頭に置いた適切な使い方を、少しでも考えるきっかけになれば幸いです。