ドラえもんの「どこでもドア」を本気で特許出願してみた

■ 特許とは?

特許とは、技術的思想の創作である発明を保護する制度であり、特許として登録されると、技術の公開を条件に20年間排他的独占権が付与されるものです。

そして、特許として認められるためには、発明は以下の5つの要件を満たす必要があります。

(1)産業上利用できること

特許として保護される発明は産業上利用できるものである必要があります。そのため、人間を手術、治療又は診断する方法や、学術的・実験的のみに利用されるもの、実際上明らかに実施できないものなどは特許の保護対象とはなりません。

(2)新規性を有していること

その発明がまだ世の中に知られていないこと。

(3)進歩性があること

従来技術をほんの少し改良した程度では特許として新たに権利を与えることが妥当ではありません。そのため、その分野の通常の知識を持つ者が容易に想到できないレベルの技術的工夫が必要です。

(4)先願であること

同じ発明について複数の出願があった場合、権利が与えられるのは先に出願した者です。

先に発明を完成させた者ではなく、「先に出願した者」が優先されます。

(5)公序良俗を害さないこと

公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、

たとえ新規性や進歩性が備わっていても、社会的観点から特許を受けることができません。

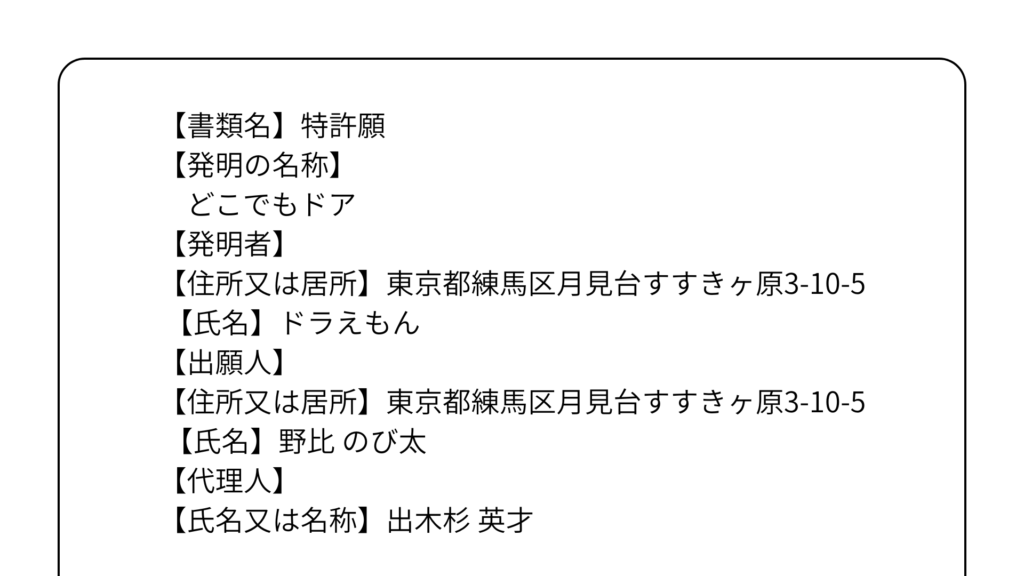

■ 特許出願に必要な書類とは?

特許出願には主に以下の書類が必要です。

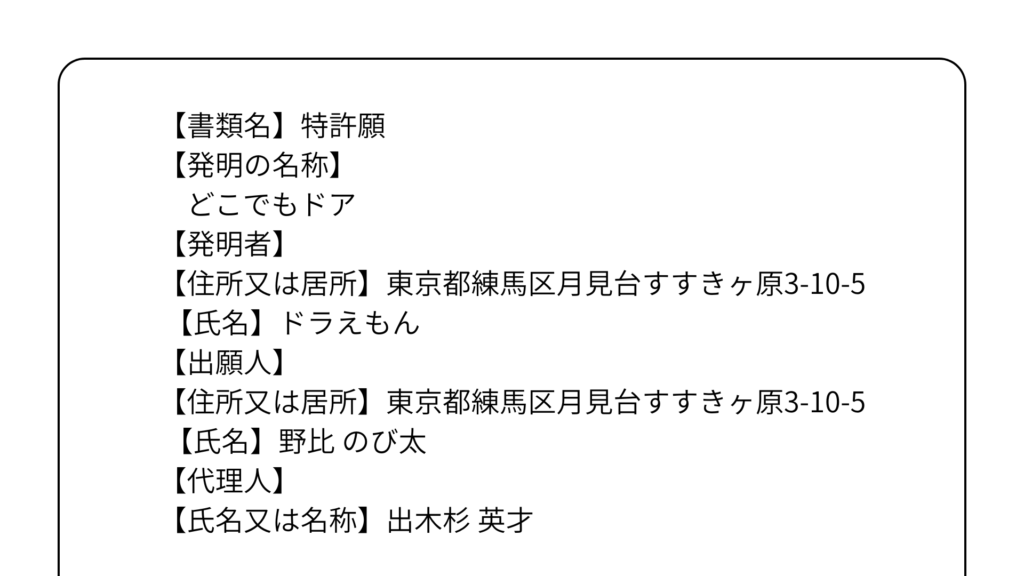

① 願書

特許出願の成立および手続の適正管理のために、出願人情報・発明情報・手続情報を特定し、出願日確定の基礎となる事項を明確化するための文書

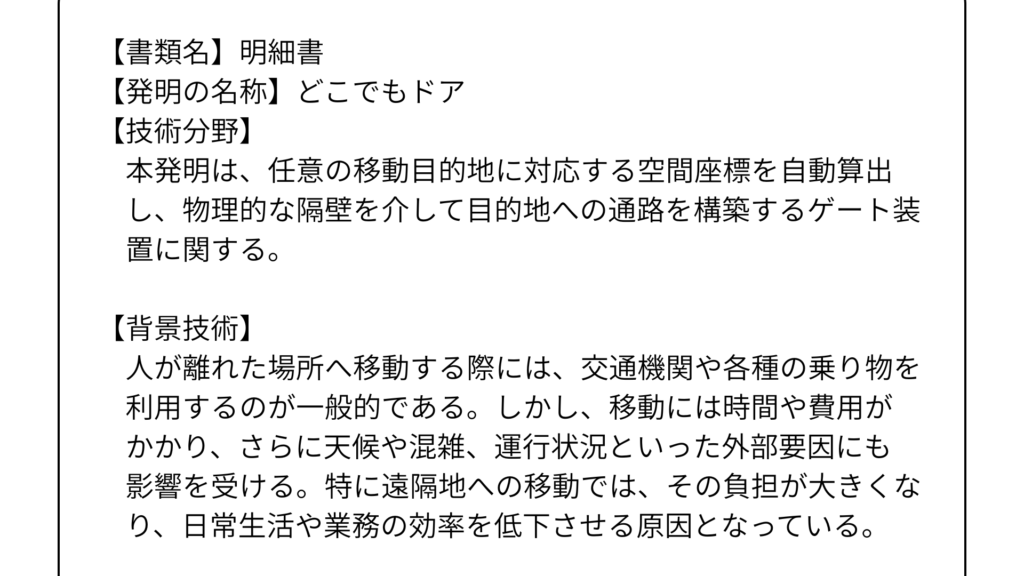

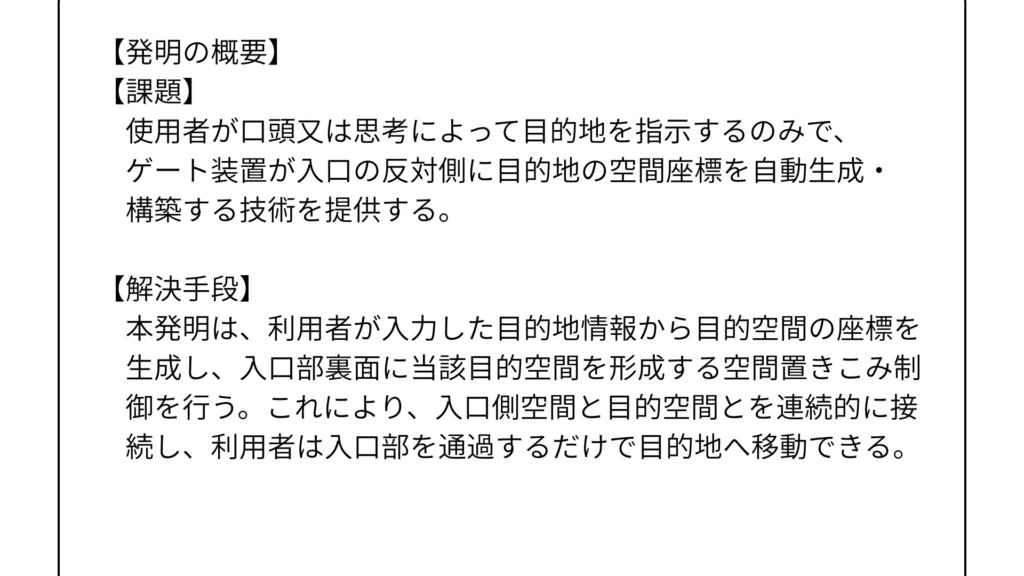

② 明細書

発明の内容を「当業者(その技術分野の専門家)が実施可能な程度」にまで具体的かつ明確に開示するための文書

技術分野/背景技/課題/解決手段/実施形態 で構成される。

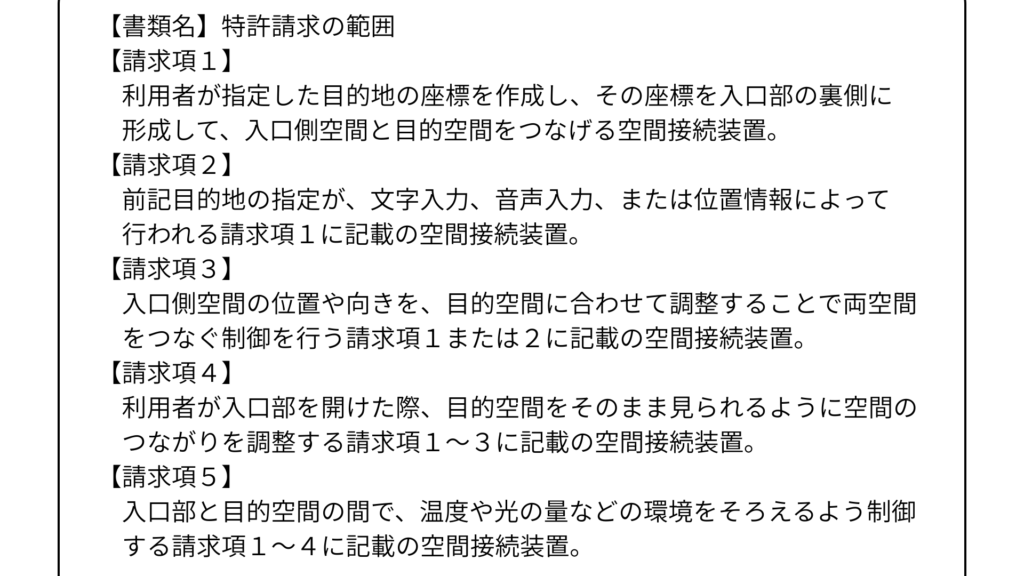

③ 請求の範囲

特許権による独占の客体を法律上明確に特定し、審査・権利行使・第三者の技術実施判断の基準を形成するための文書

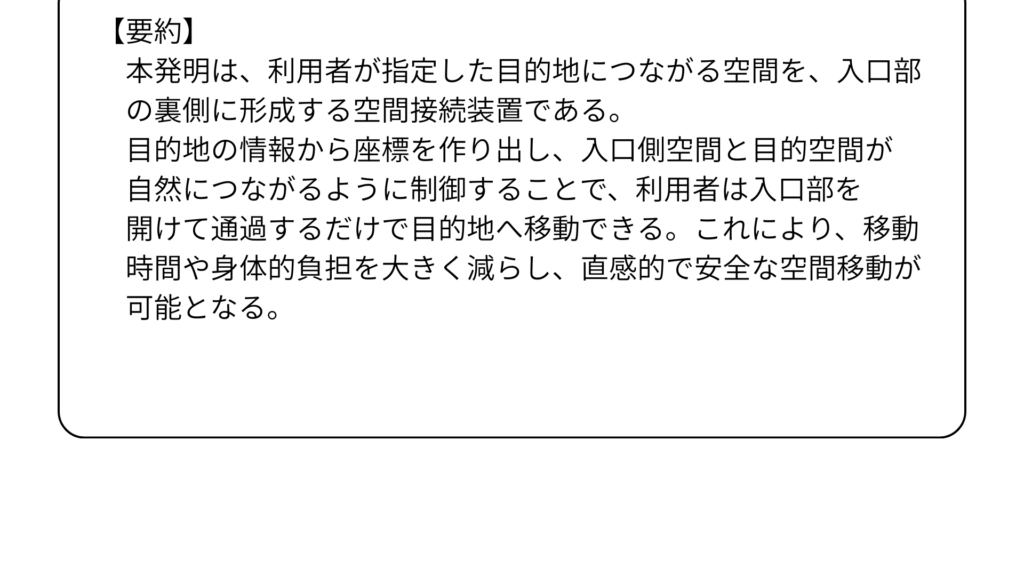

④ 要約書

発明の技術的要点を簡潔に示し、特許文献データベースにおける技術検索・分類・調査を効率化するための文書

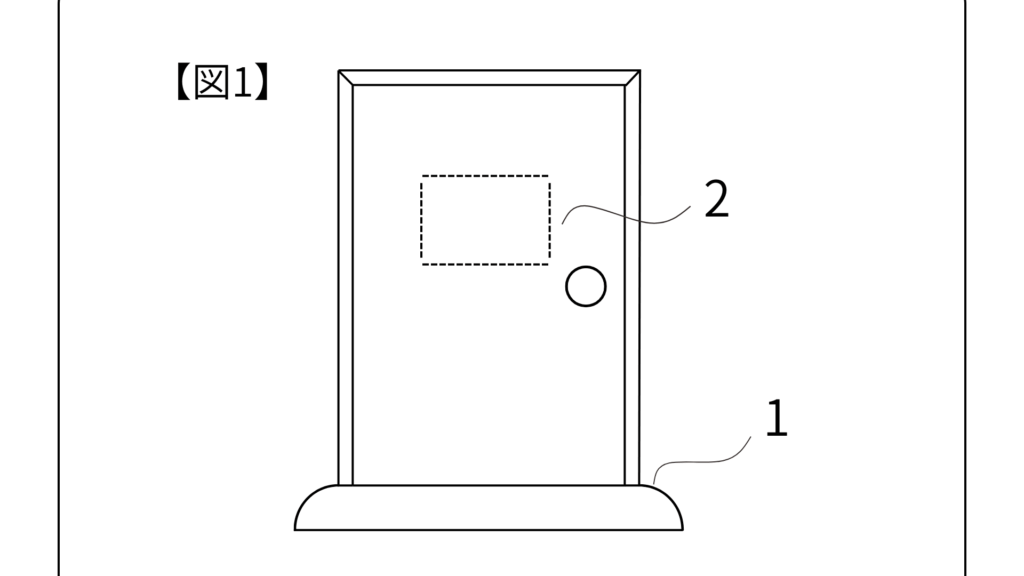

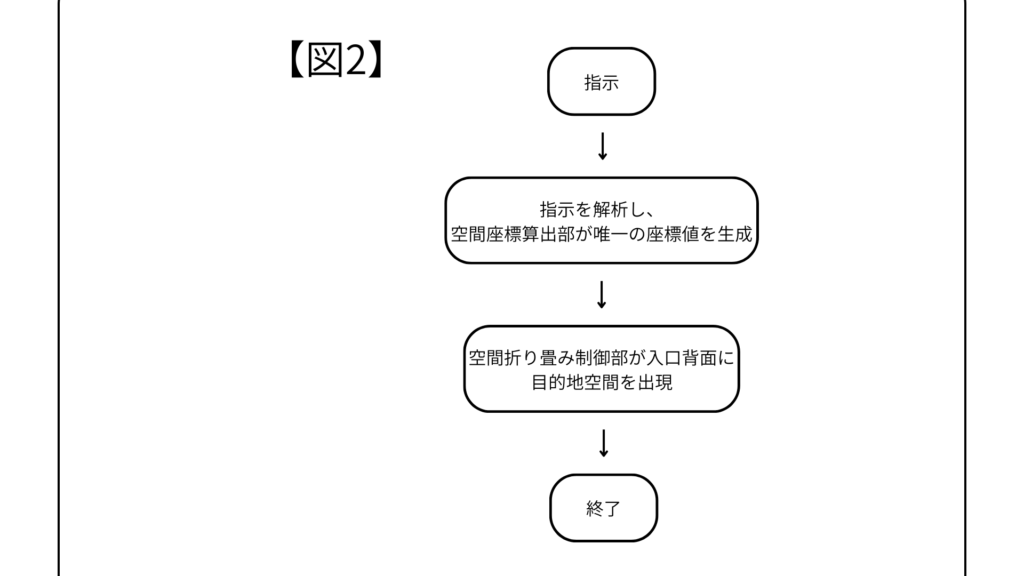

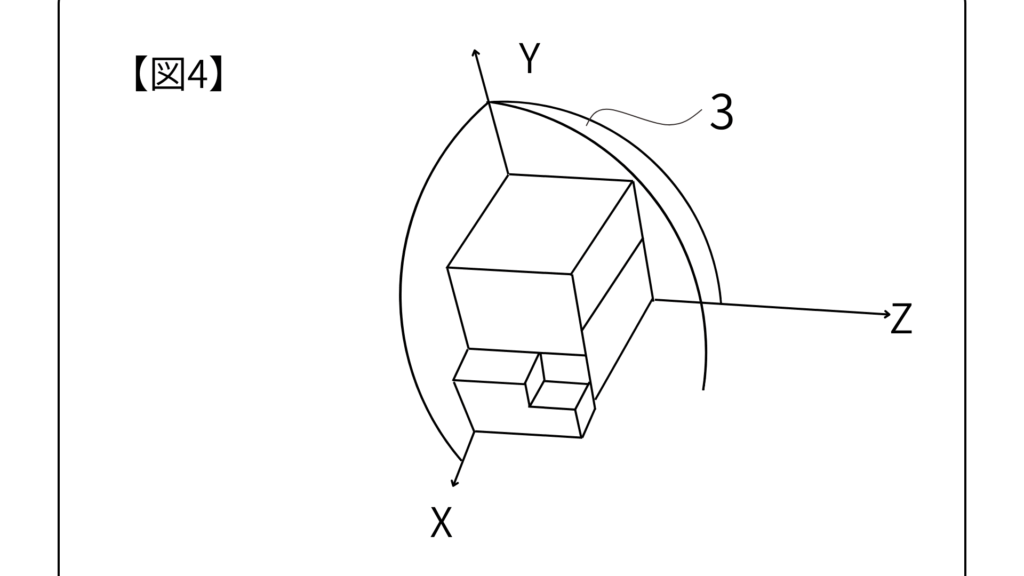

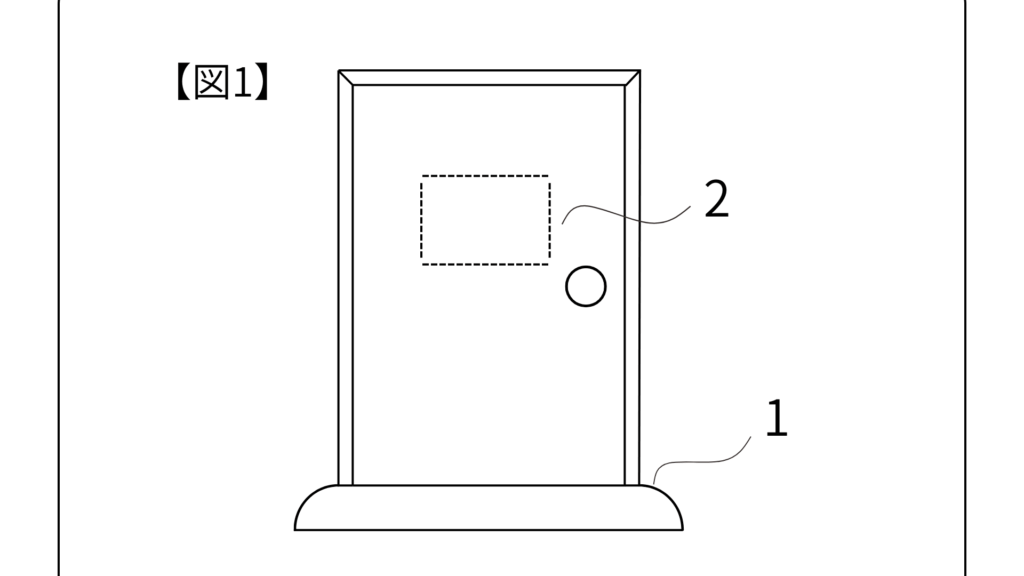

⑤ 図面

発明の構造・工程・作用等を視覚的に表現し、明細書の開示内容を具体化・補完して、発明の理解およびクレーム解釈を技術的に支援するための文書

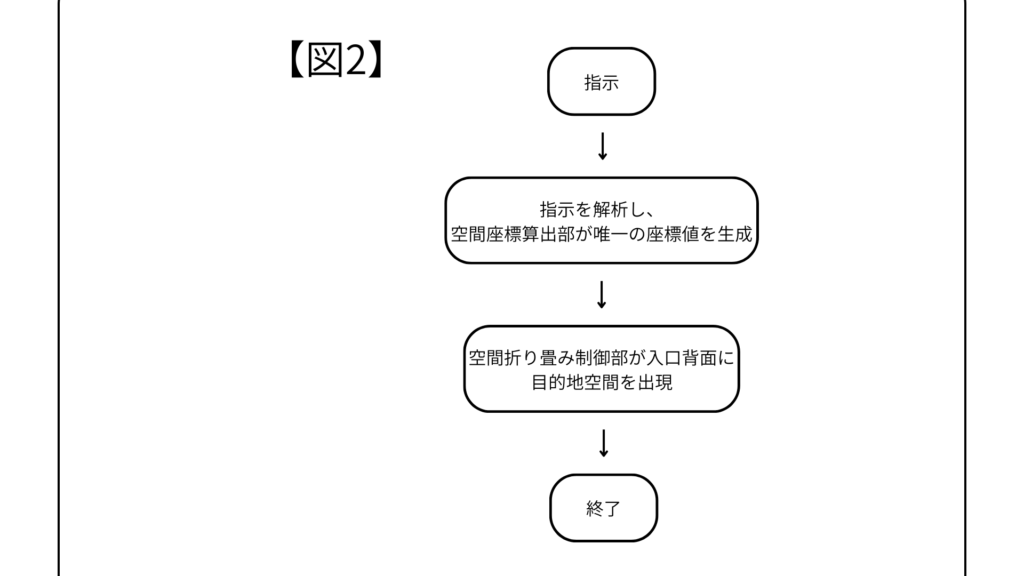

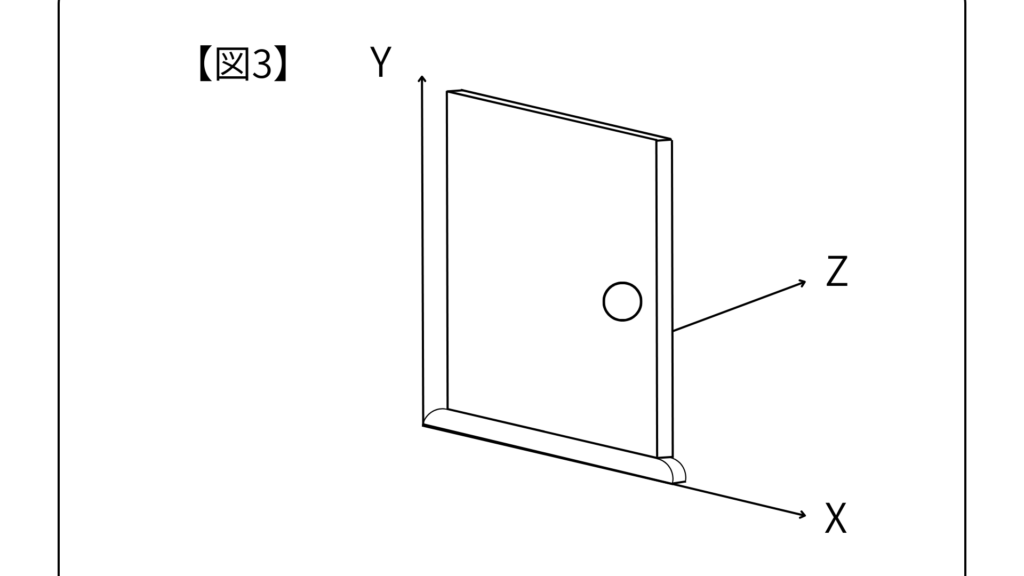

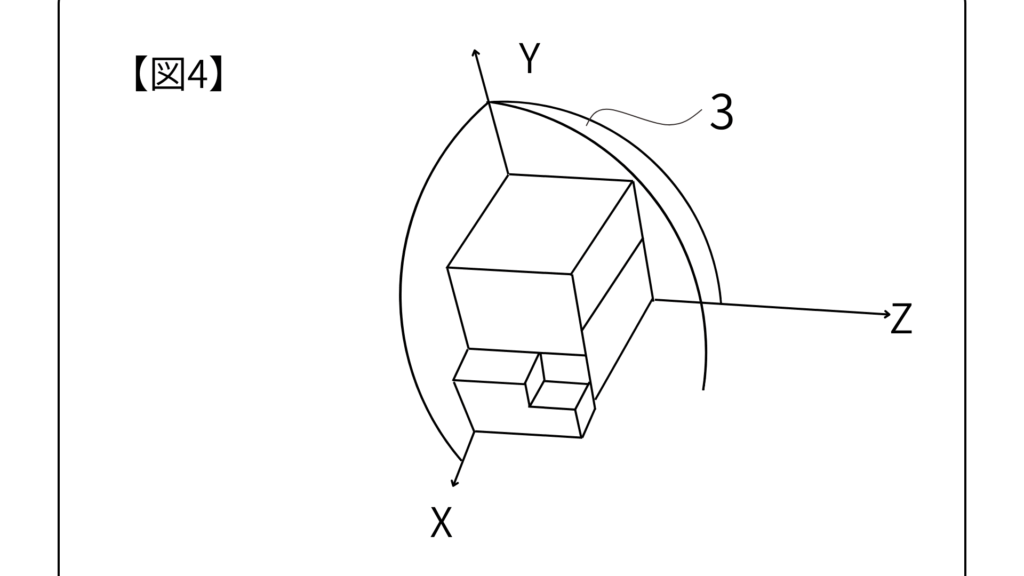

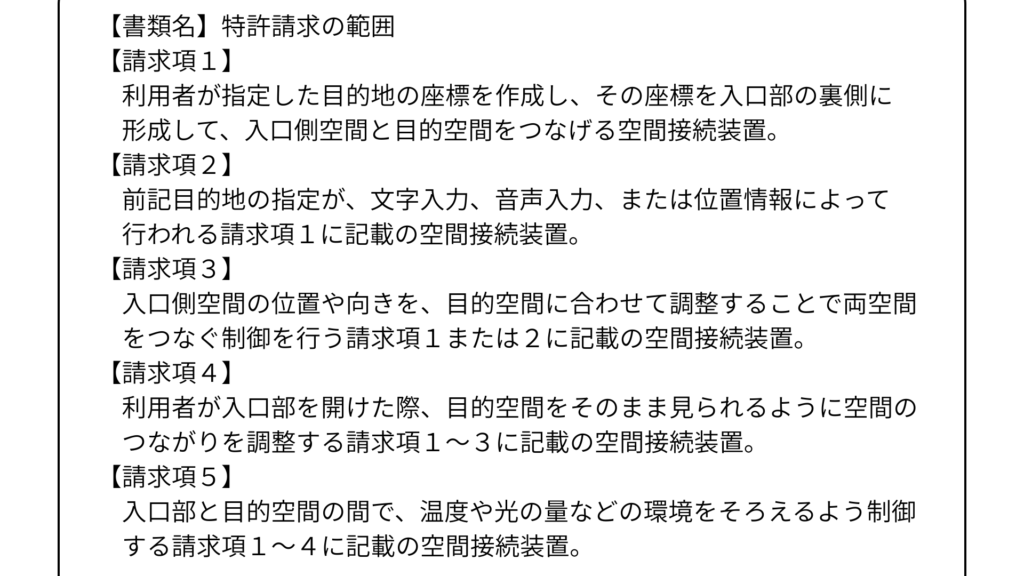

では、実際にドラえもんのどこでもドアを特許出願するとなるとどのような文書になるでしょうか?

形式ばった文章になりますので、見にくい部分もあるかもしてませんが、具体的に見てみましょう!

■結び

遅刻してしまった朝、遠方への用事。

一度は誰もが夢に見たドラえもんのどこでもドア。実際に特許出願を行うとなるとこのような文章になるでしょうか。

科学は「夢」を「現実」に変えてゆきます。

そんな素敵な科学の世界に少しでも興味を抱いていただけましたら幸いです。

エジソンで電球を完成させることが出来た理由、実は竹が理由だった!?

■導入

電球を発明した人物といえば、多くの人がトーマス・エジソンを思い浮かべます。

現在の白熱電球に使われるフィラメントは主にタングステンという金属で出来ています。電球自体はエジソンが発明するよりも前にスワンという研究者が生成しました。ですが、その技術では電球は1分間も光続けられませんでした。これを実用化させたのがエジソンなのです!そして、その実用化のヒントになったのは竹と言われております。

■竹を使ったのは偶然ではない?

エジソンも研究を開始してすぐに、従来の研究者と同様に「フィラメントがすぐに燃えてしまう」という問題に直面しました。

当時の技術では、電気の内部を十分に抜くことが難しく、

少しでも酸素が残っているとフィラメントが高温で酸化し、すぐに切れてしまうのです。

そんな中、中国からのお土産として渡された扇子に使われた竹にエジソンは着目したと言われています。

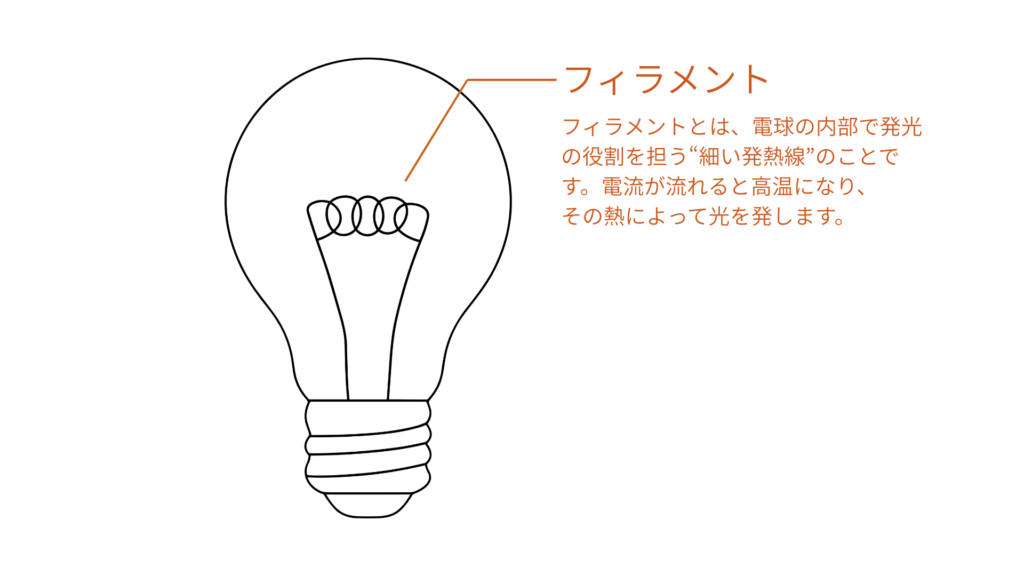

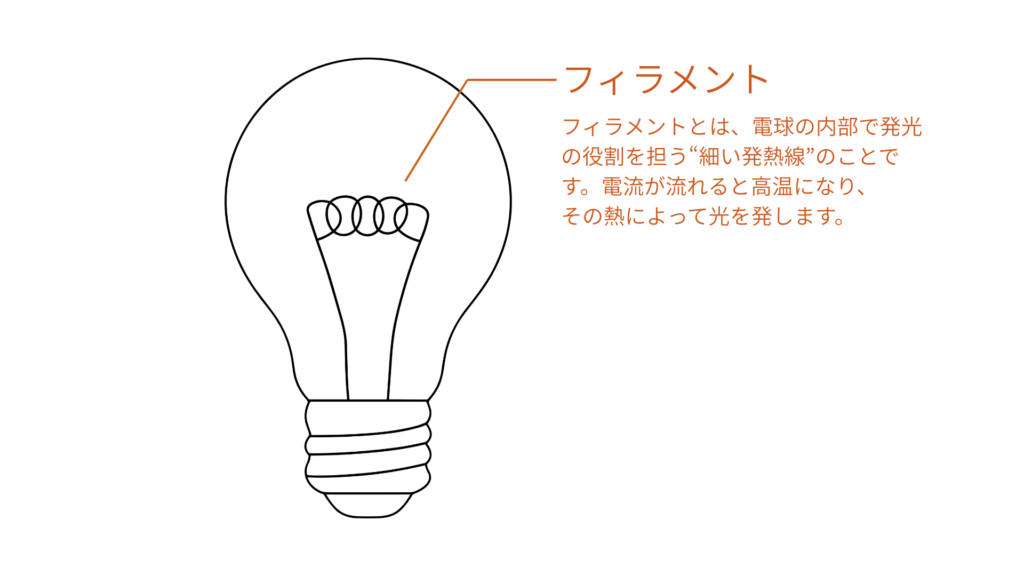

■フィラメントとは?

フィラメントとは、電球の内部で発光の役割を担う“細い発熱線”のことです。

電流が流れると高温になり、その熱によって光を発します。

初期の電球では竹などを炭化させた炭素フィラメントが使われ、後により高温に耐えられるタングステンフィラメントへ進化しました。

フィラメントは電球の“心臓部”であり、

・どんな素材を使うか

・どれだけ均一に細く加工できるか

・どれだけ酸素のない環境を作れるか(真空の精度)

によって寿命や明るさが大きく変わります。

エジソンが成功した理由は、

① 高真空技術の確立

② 炭素化した竹という最適素材の発見

この二つを同時に達成した点にありました。

■なぜ「炭素体」である必要があったのか?

当時の電球は、フィラメントが均一に熱せられず、

一点が過熱して すぐに焼き切れる という課題がありました。

エジソンはこの問題を解決するため、竹を炭化させてフィラメントとして利用しました。

竹の繊維は均質でまっすぐのため、

- 抵抗値が安定しやすい

- 高温でも比較的強度が残りやすい

- 均一に細く加工しやすい

という特性がありました。

ここに 真空技術 が組み合わさることで、炭素フィラメントは「燃える」のではなく、「熱せられて光る」状態を長時間保てたのです。

(補足)

現代では専門素材である タングステン が使われ、その融点は金属最高クラスの3410℃。

竹の炭素フィラメントと比べても圧倒的な耐熱性を持ちます。

■現在の電球への活用

エジソンの電球の発明は、文明の大きな転換点になりました。

研究では、思わぬきっかけから成功への道が開けることが少なくありません。

エジソンが竹という身近な素材に可能性を見いだしたことも、まさにその好例です。

特別な材料ではなく、世界中どこにでもある植物に 光を生む可能性 を見つけた点に、彼の発明精神が宿っています。

その精神は現代の技術にも通じています。

LED や有機ELなど、新しい照明技術はすべて「現象を観察し、先入観を捨て、新しい価値を見つける」という姿勢の延長線上にあるのです。

エジソンの電球は、100年以上経った今でも「小さな気づきが大きな革新を生む」というメッセージを静かに語り続けています。

国際特許出願

■導入

技術が国境を越えて広がる現代において、企業が自社の発明を海外でも適切に保護し、事業展開の自由度を確保することは、以前にも増して重要になっています。しかし、特許制度は国ごとに独立しており、各国で個別に手続きを行う必要があります。

さらに、特許には 新規性 という要件があり、発明は「新しい」ものでなければなりません。そのため、国内で出願した後に海外出願の準備をしているうちに時間が経過してしまうと、他国での出願時期が遅れ、出願人にとって不利益となる可能性があります。

こうした問題を解消するために、国際的には条約が設けられ、一定の条件を満たす場合には 外国出願においても国内出願日を基準(優先日)として扱う ことが認められました。これにより、海外での特許取得手続は大幅に簡素化され、円滑な国際出願が可能になりました。

国際的に特許出願を行う方法としては、下記二つがございます。

① パリ条約に基づく優先権主張出願

② PCT(特許協力条約)に基づく国際出願

では、どちらの方式を利用するべきなのでしょうか。

実は、それを一概に決めることはできません。両者にはそれぞれメリットとデメリットがあり、出願人の事業戦略・資金計画・技術の成熟度などによって最適なルートが異なります。

それでは、次に それぞれの制度の特徴 を具体的に見ていきましょう。

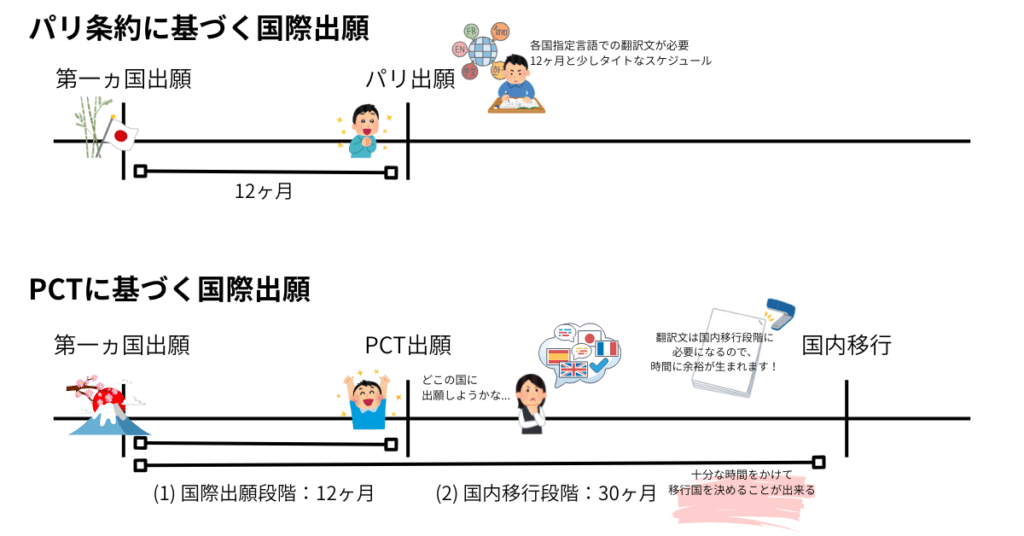

パリ条約に基づく優先権主張出願

パリ条約に基づく国際特許出願(いわゆる「パリルート」)とは、最初に一国で特許出願をした際に得られる「優先権」を利用して、他国に出願する方法です。出願人は最初の出願日から 12か月以内 に他の国へ特許出願を行うことで、最初の出願日を基準(優先日)として審査を受けることができます。

PCT(特許協力条約)に基づく国際出願

PCT出願とは、特許協力条約に基づく国際出願制度のことを言います。日本国特許庁などの受理官庁に出願を行うことで、条約加盟国全てに対して同時に出願したものと同等の効果を得ることが出来ます。PCT出願では、受理官庁が内容を受領した日が出願日となります。

【期間】

外国出願を行う際には、各手続において期限が定められております。ここでは国際出願に関する主な期限についてご説明いたします。

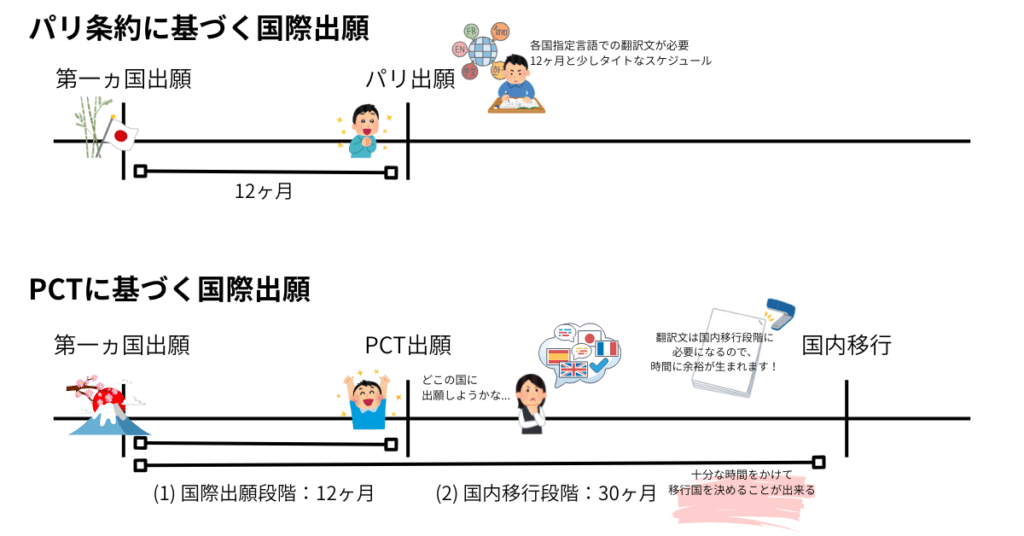

■ パリ出願(パリルート)

パリ条約に基づく優先権主張が可能となるのは、第一国出願日から12か月以内です。

この方式では、各国の特許庁へ直接出願手続きを行う必要があるため、12か月以内に翻訳文の準備を完了させる必要があります。

■ PCT出願(国際出願)

PCT出願において重要となる期限は、①国際出願の期限、②国内移行の期限の2点です。

国際出願の期限

基礎出願(最初に行った出願)から12か月以内に国際出願を行う必要があります。

国内移行の期限

国際出願後、各国に移行する手続(国内移行)は、原則として基礎出願日から30か月以内に行う必要がございます。

【出願日】

外国出願において優先権の主張を行う場合、基準となるのは「出願日」です。

そのため、外国出願において出願日は極めて重要な意味を持ちます。

■ パリ出願

パリルートによる外国出願では、自国(パリ条約同盟国)での最初の出願日を、外国出願においても「優先日」として扱います。

この最初の出願日が基礎となるため、以降の外国出願に大きく影響します。

■ PCT出願

PCT出願の場合、受理官庁(出願人が国籍または住所を有する国の特許庁)に国際出願が受理された日が「国際出願日」となります。

この国際出願日が、その後の国際段階および国内移行の手続きにおける基準日となります。

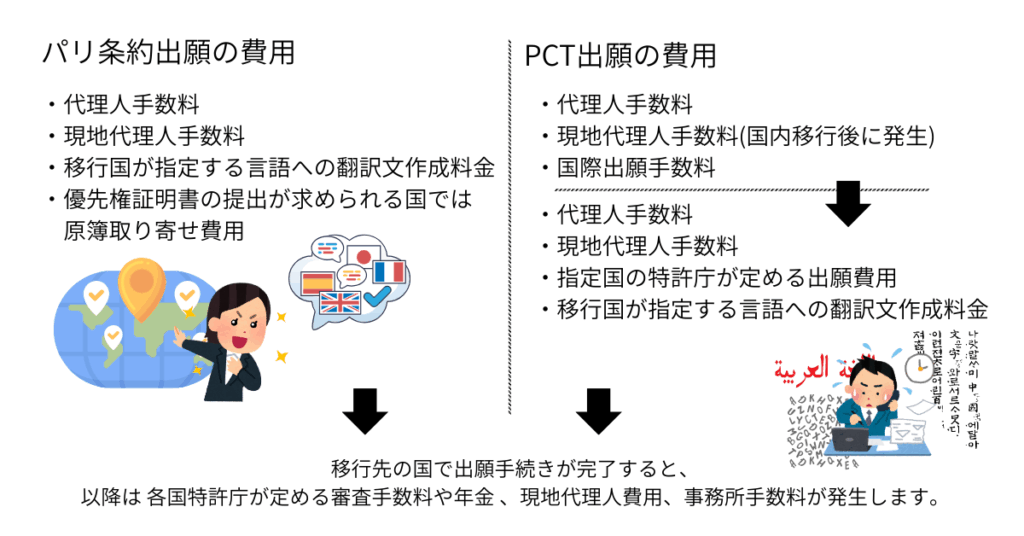

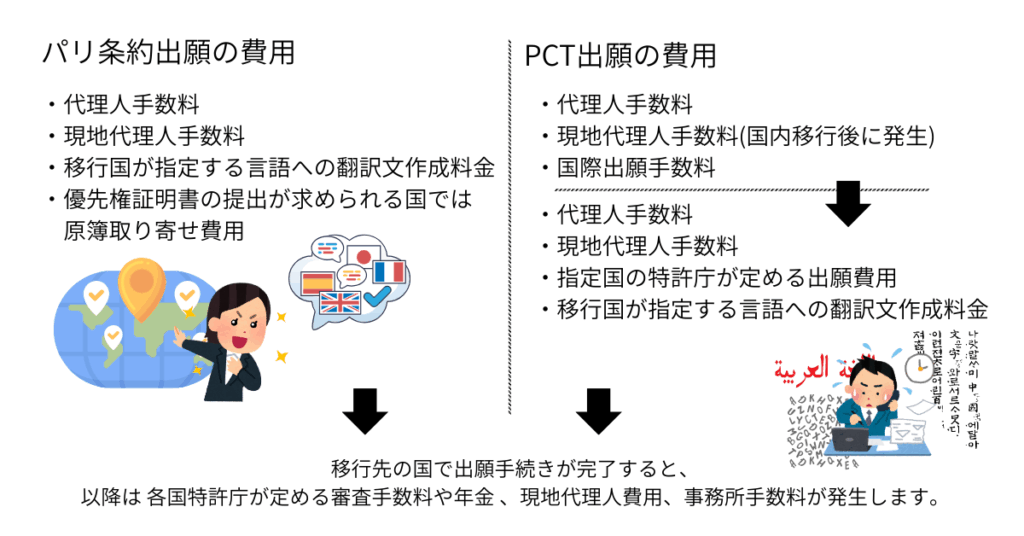

【費用】

最後にパリ出願を行う際に発生する主な費用についてご説明いたします。

■結び

今回は、パリ条約に基づく国際出願と PCT 出願についてご説明いたしました。

どちらの方式にもメリット・デメリットがあるため、

どのルートを選択することが最適かは、案件の内容や事業展開の計画によって異なります。

そのため、国際出願をご検討の際には、弁理士へご相談いただくことが最も確実かと思います。

国際化が進む中、多くの企業が外国市場への参入やブランド保護を重視するようになりました。

適切な時期に正しい手続きを行うことで、海外での権利獲得や事業展開を有利に進めることが可能となります。

本稿が、外国出願を検討される際の一助となれば幸いです。

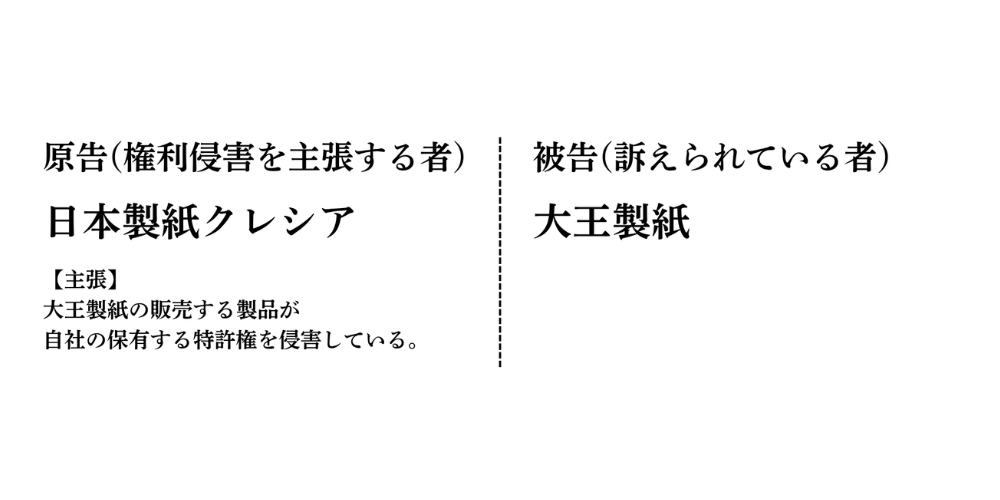

日本製紙クレシアと大王製紙が争ったトイレットペーパーの判決は?

■「長巻トイレットペーパー」裁判をめぐって

トイレットペーパーの長さをめぐって、製紙大手2社が法廷で争いました。

従来品の約3倍の長さを持つトイレットペーパーをめぐり、日本製紙クレシアが大王製紙に対して製造差止めと約3,300万円の損害賠償を求めた訴訟です。

この控訴審判決が2025年10月8日、知的財産高等裁判所(知財高裁)で下され、結果は「クレシアの請求棄却」、つまり特許権を侵害していないという判決です。

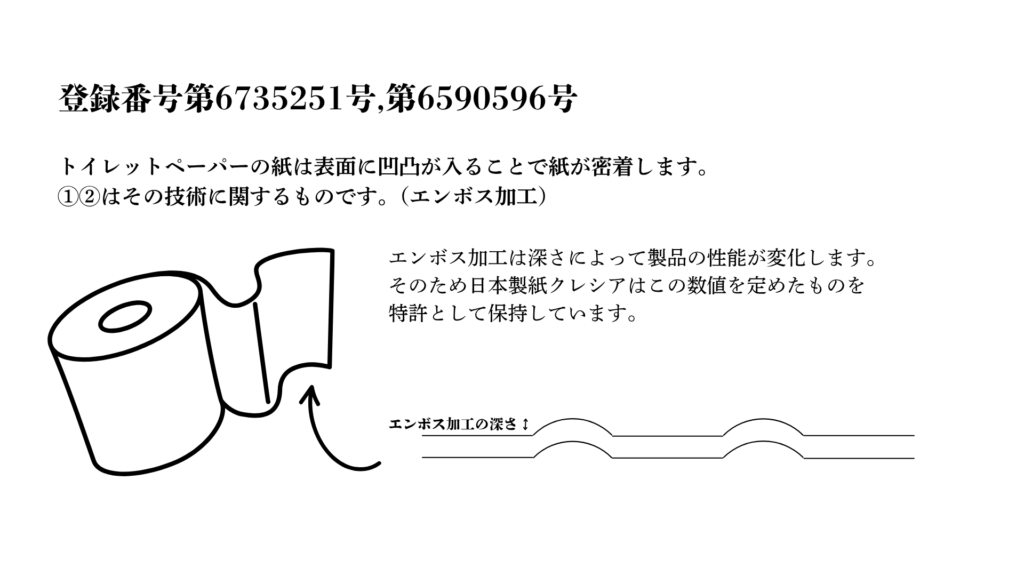

■トイレットペーパーが持つ知的財産

消費者がトイレットペーパーを選ぶとき、重視するポイントは「肌触り」「価格」「長さ」などさまざまです。

しかし、そのどれもが実は長年の研究と技術の積み重ねによって生まれています。

たとえば、紙を薄くしすぎると破れやすくなり、巻きを緩くするとロールが崩れてしまう。

逆に巻きを強くしすぎると、手触りが硬く感じられてしまいます。

この繊細なバランスを取るために、メーカー各社は日々試行錯誤を重ねています。

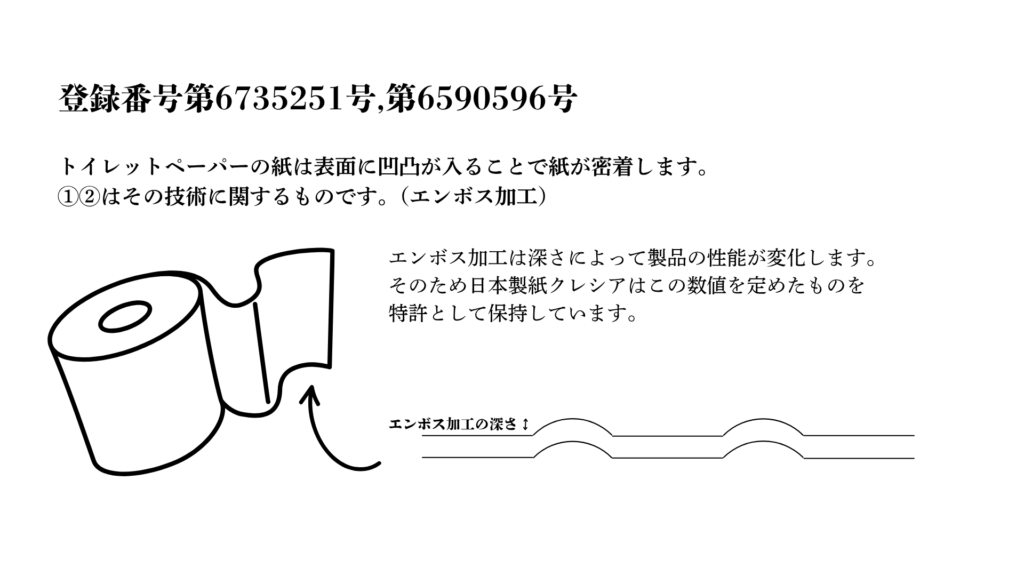

具体的には、

・紙の厚さ(坪量)

・強度(繊維組成や湿潤強度)

・エンボス加工の深さや密度

・巻き方や圧縮率

といった複数の要素を、ほんのわずかずつ調整しながら製品を仕上げています。

こうした調整の一つひとつが企業独自の特許技術として保護され、消費者が感じる「やわらかい」「しっかりしている」「長持ちする」といった使い心地を支えています。

■実際に侵害とされた特許権に関して

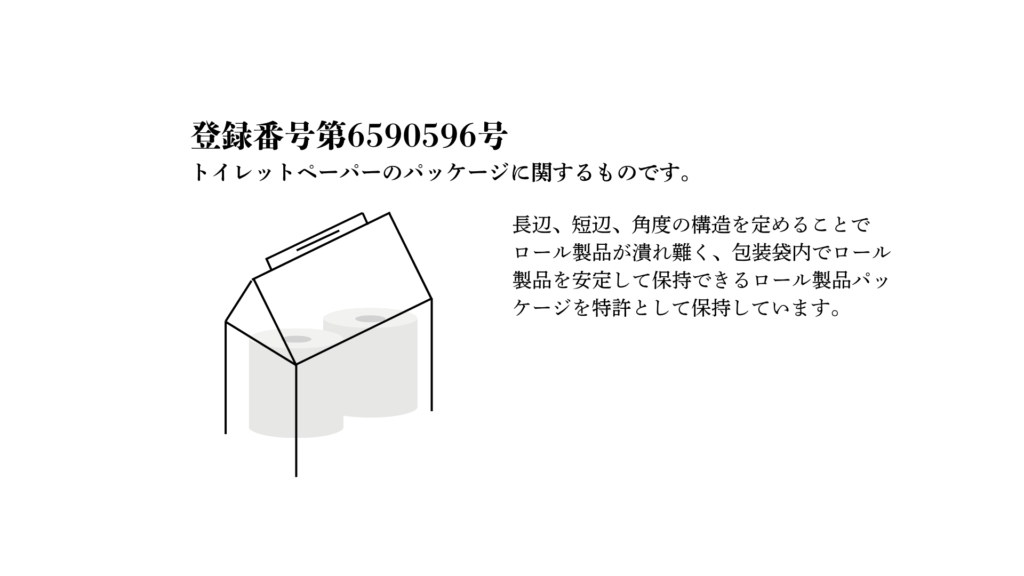

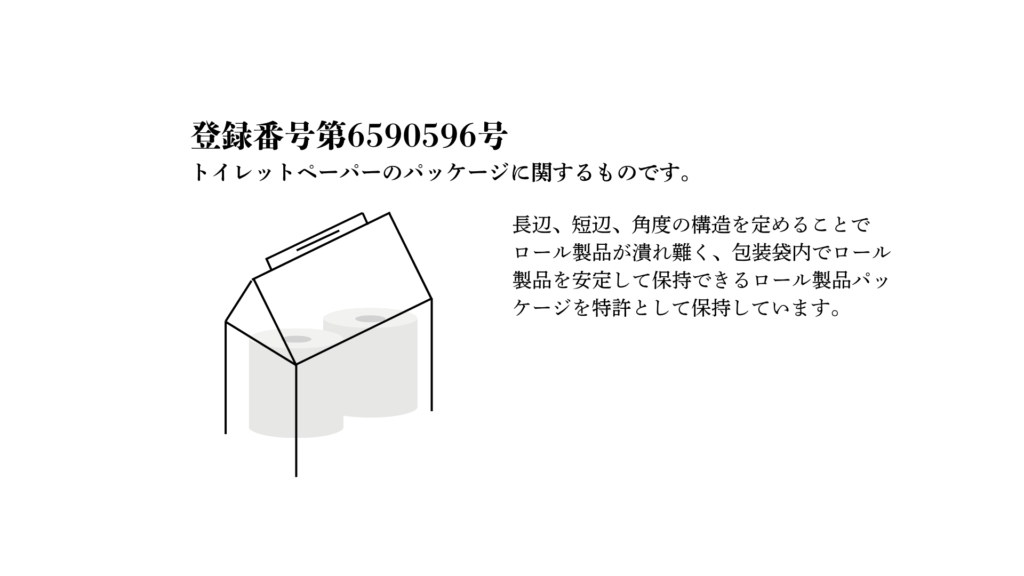

問題となったのは、クレシアが2017〜2020年に取得した以下3件の特許権。

①登録番号 第6735251号

②登録番号 第6186483号

③登録番号 第6590596号

■ 裁判所の判断

一審の東京地方裁判所は、

「大王製紙の製品は、日本製紙クレシアの特許が定める技術的範囲には該当しない」として、クレシアの請求を棄却しました。クレシアはこの判断を不服として控訴しましたが、2025年10月8日に言い渡された知的財産高等裁判所(知財高裁)の判決でも、結果は同じでした。裁判所は、特許の記載内容や測定基準に不明確な点があると指摘し、そのために「侵害の有無を客観的かつ確実に判断することができない」と判断しました。

つまり、今回の訴訟では「測定方法の曖昧さ」が、侵害を立証する上での大きな壁となったのです。

■結び

トイレットペーパーという、私たちの生活に欠かせない日用品の中にも、実は多くの高度な特許技術が存在しています。一見どのメーカーの製品も似ているように見えますが、各社は「柔らかさ」「強度」「巻きの長さ」などのバランスを追求しながら、日々改良を重ねています。こうした研究開発の過程で、技術的な範囲が他社の特許と重なることもあります。しかし、積み重ねた技術を特許として守ることは、企業が安心して事業を進め、ブランド価値を維持するために欠かせません。

一方で、どれほど優れた新技術を生み出しても、他社の特許権を侵害してしまえば、裁判に発展することもあるのです。今回のトイレットペーパーをめぐる裁判も、まさにその一例といえます。日常生活の中で当たり前に使っている製品の裏には、企業の努力と知的財産の攻防が隠れているのです。

これマネしたら罰金

ロバート秋山の“体ものまねTシャツ”には、実は特許があるって知ってた?

お笑い好きなら一度は目にしたことがあるであろう、ロバート秋山さんのあの“体ものまねTシャツ”。テレビ番組やYouTubeなどでたびたび披露されていて、「またやってる!」と笑ってしまうあのネタ、実はただのギャグではないんです。

なんと、この“体ものまねTシャツ”は正式に特許登録されているのです!

発明の名称は「小道具」?!

気になるその特許の内容を少し覗いてみると、発明の名称はなんと「小道具」。説明文には「瞬時に顔を別人に変化させて観衆を笑わせ或いは驚かせる小道具」とあります。まさにロバート秋山さんがやっていること、そのままですよね。

一見すると、「そんなのTシャツに顔プリントしてるだけでしょ?」と思われがちですが、この“体ものまねTシャツ”、ちゃんと特許文献としても完成度が高く、他の本格的な特許出願と比べてもまったく遜色のない内容になっているんです。

芸人さんがネタのためにここまでしっかりと準備しているという事実、ちょっと感動しませんか?

簡単に作れそうに見えても…

とはいえ、このアイディア、見た目はとてもシンプルで「自分でも作れそう」と思ってしまう人も多いかもしれません。でも注意が必要です。実際にロバート秋山さんが特許を持っているということは、勝手にマネして商業的に使うのはNG。

趣味でこっそり真似するくらいなら問題にならないかもしれませんが、イベントで使ったり、SNSでネタにしたり、ましてや販売したりするのは法的なリスクを伴う可能性があります。

エンタメ×知財の面白さ

今回のロバート秋山さんの事例のように、エンタメの世界と知的財産が交わる瞬間って、すごく面白いですよね。笑いの裏に、しっかりとした発明や戦略が隠されている。芸人さんたちも、ただ笑いを取るだけでなく、自分のアイディアやネタを守るために知財の力を活用しているというわけです。

今後も、こんな「実は特許があるエンタメアイテム」、掘り下げていくと色々見つかりそう。思わぬところに知財の世界が広がっているかもしれません。

お問い合わせはこちらへ

特許権譲渡に関して

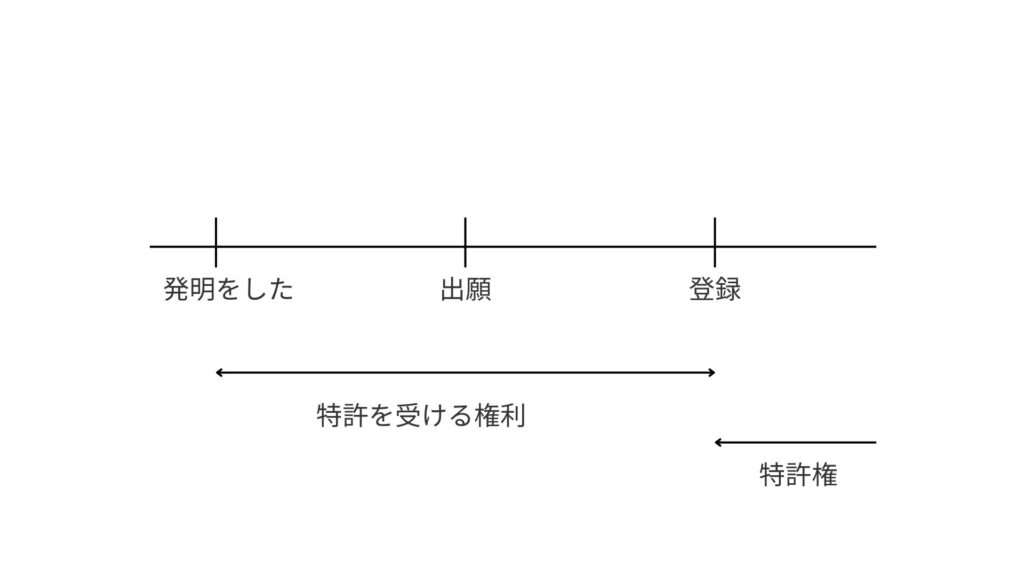

お答えします!特許権の譲渡とは権利の一部、または全部を他人に譲り渡すことを言います。

この前伝導率が良い車のエンジンの仕組みを発明したんだけど、この仕組みを購入したい方がいて

けどこれは、まだ特許を取得していない。

特許庁で特許権として認められた権利しか受け渡しは出来ないの?

なるほど。でもそれも問題はないです。

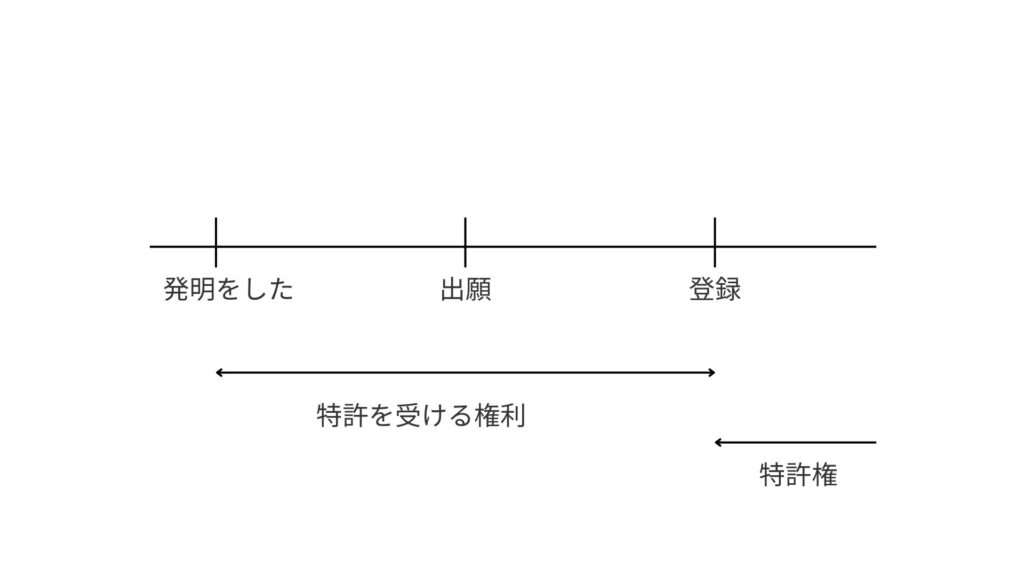

特許は出願とは関係なく発明した時点で発明者が権利を持っていて、これを特許を受ける権利と言います。

そして特許を受ける権利もまた他人に譲渡することが可能です。◎

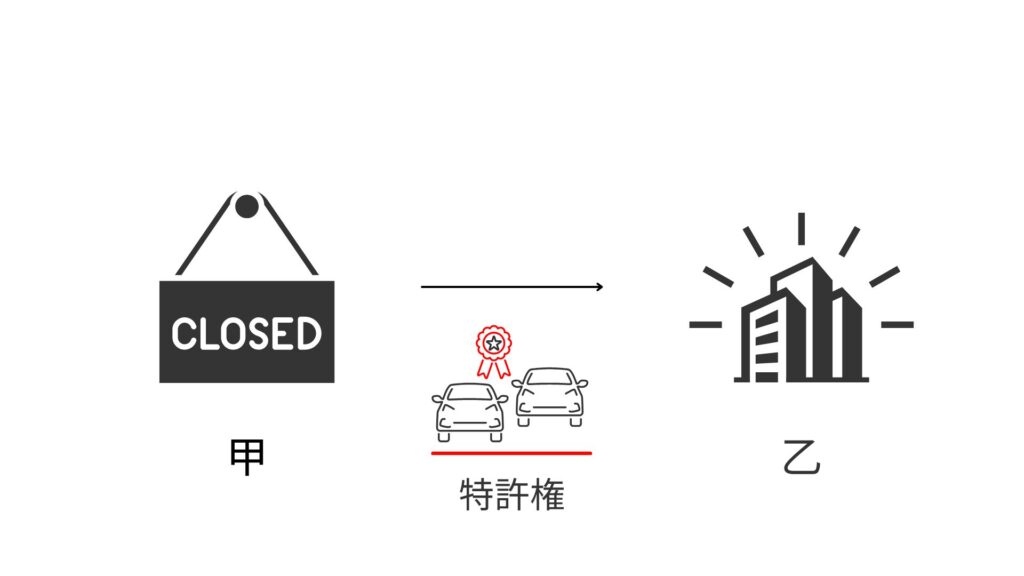

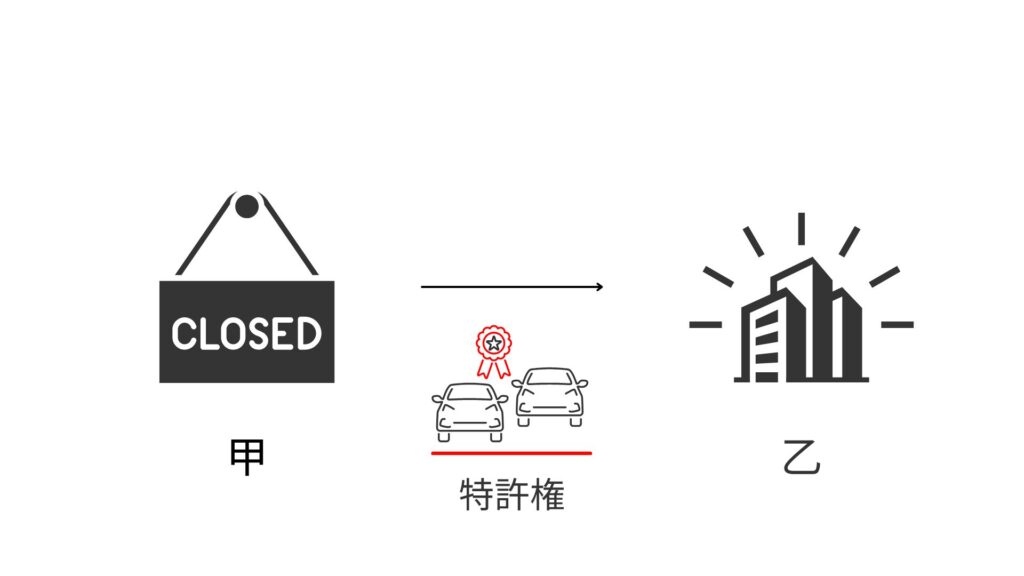

【特許権の譲渡】

例えば、特許を取得したエンジンを搭載している車を販売する甲があります。

諸事情により事業をたたむことになりましたが、この車は多くの人々に喜ばれるためエンジンの仕組みである特許の権利を乙に譲ることにしました。これは特許の譲渡に該当します。

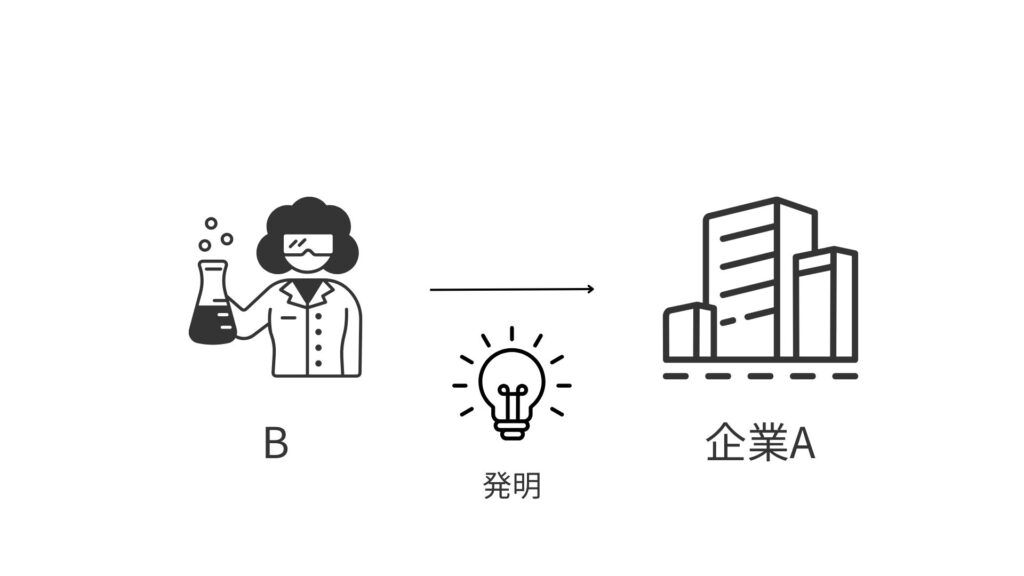

【特許を受ける権利の譲渡】

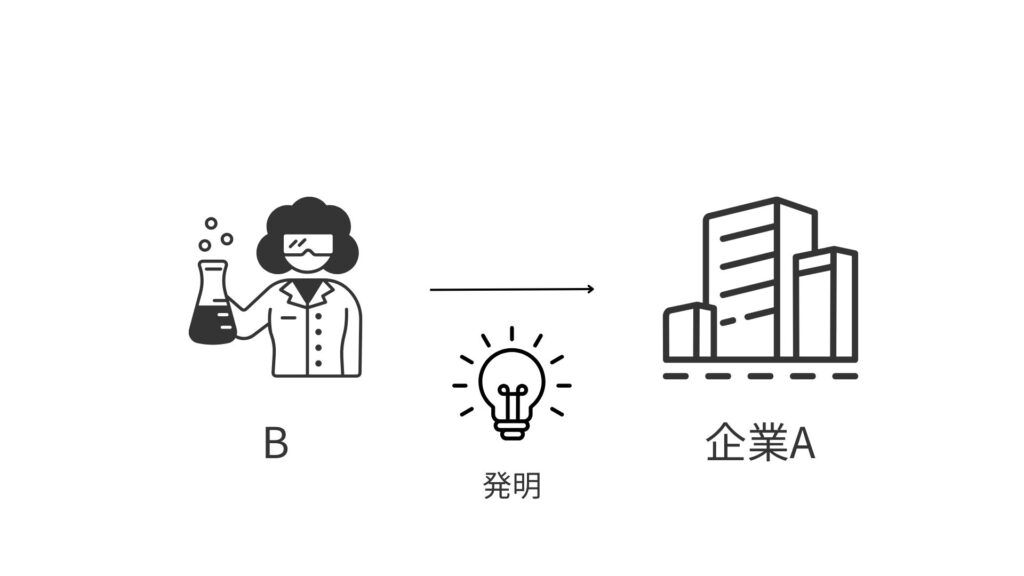

では、次に発明者Bが車のエンジンを発明したとします。

発明しただけではエンジンとして販売することは難しいので、エンジンを車に搭載し、商品化する必要があります。

そのため、発明者Bは企業Aに特許を受ける権利を渡し、次に企業A内で商品化や販売のステップに進みます。

この段階ではまだ特許権を取得していません。

ですが、これも特許を受ける権利を発明者Bから企業Aに譲渡していることに該当します。

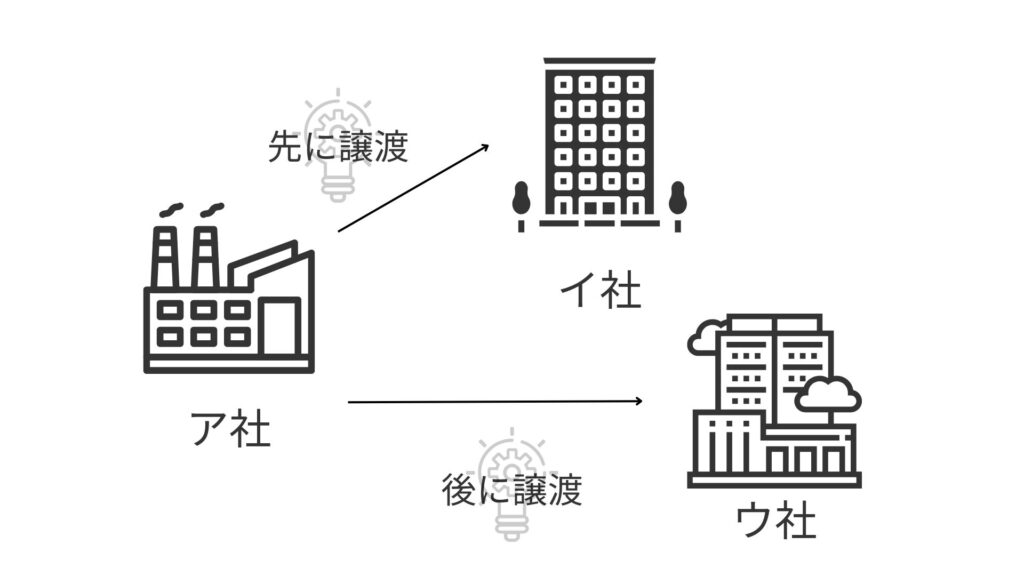

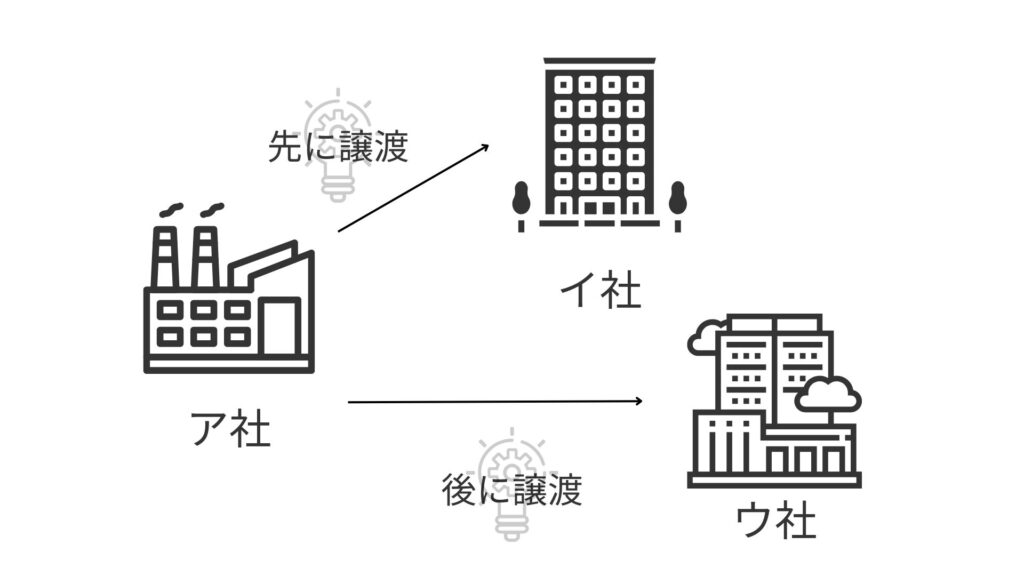

【特許を受ける権利の二重譲渡】

では、車のエンジンの開発のみを行っているア社があるとします。

特許を取得できるほど画期的なエンジンの開発に成功し、イ社に譲渡しました。

その後に同発明にウ社にも譲渡した。

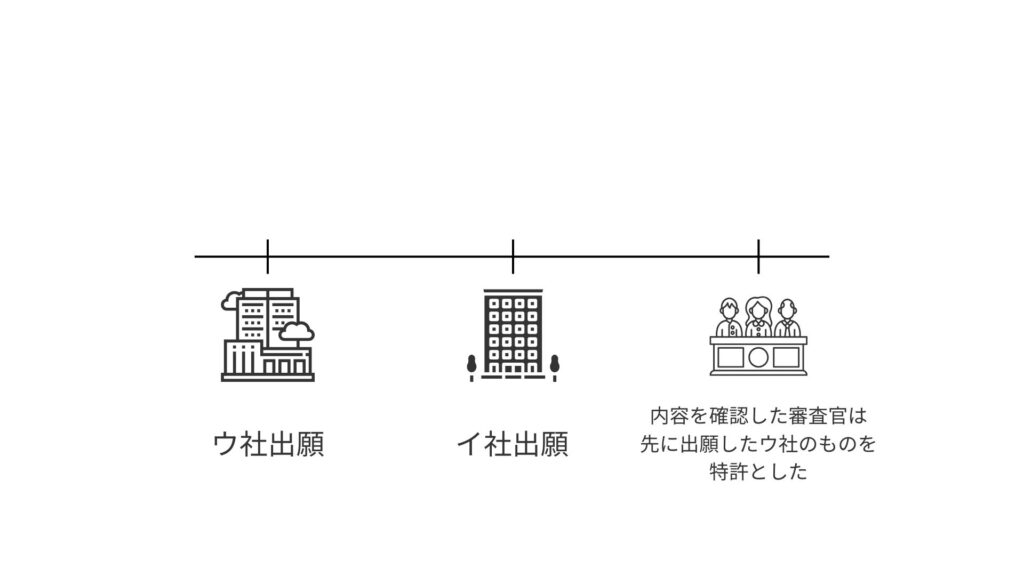

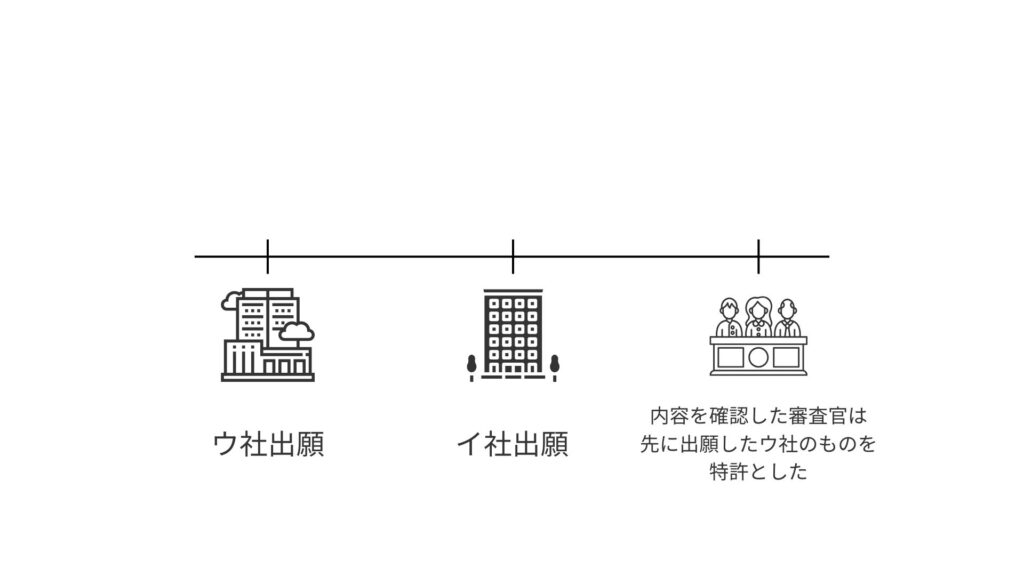

そしてウ社が特許庁に出願を行い、次にイ社が出願を行いました。

ウ社のエンジンは特許として認められましたが、イ社の特許はウ社が先に出願していることを理由に拒絶されました。

イ社はア社と契約を結んだ際に「他の会社には譲らない。」と知らされていたことで購入にいたりました。それにも関わらずイ社は特許権を得ることが出来ませんでした。イ社は納得出来るでしょうか。

【特許法第34条第1項】

勿論二重譲渡を行う場合には、各社へ事前に確認を行う必要があります。

ですが、稀に手違いで問題が生じる場合もあります。

その場合に特許法第34条第1項では、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしていなければ、第三者に対抗することが出来ない。と定められています。

【結び】

そういうことです。発明とは情報です。

そのため一度得たものを「どうぞ」と渡したことで失うことが出来るものではありません。

ですが、色々な事情で情報の受け渡し、権利のやり取りは生じるものです。

起こりうる問題は事前に防ぎ、起きた問題には適切な対処を施すことが非常に重要と言えます。

特許調査

この前僕たちが特許を持つ商品と同じ商品が販売されているのを見かけたんだ・・・。

そうなのか。それはとても困るね。特許調査を行った方が良いかもしれない。

特許調査とは、発明が特許要件を満たしているか、また他社の権利を侵害していないかを確認する調査を言うよ!具体的には以下のようになる!

① 先行技術調査

② 侵害防止調査

③ 無効資料調査

④ 技術動向調査

⑤ SDI調査

一つ一つ丁寧に説明するね。

まず①先行技術調査とは、過去の出願や文献で同様の発明がないか確認する調査のことを言うよ。

特許は“新しい”ものである必要があるんだ。(新規性)

そのため既に公表されている内容に関しては、新規性を有していると認められない。

また出願前に過去の同様技術を確認して、想定される拒絶理由を考え、明細書を検討したりもする。

侵害防止調査とは自社の製品やサービスが他社の知的財産を侵害していないかを確認し、侵害のリスクを最小限に抑えるために行う調査を言うよ。

確かに自分たちが他の会社の特許を侵害していたら大変だ。

では、③無効資料調査って何?

特許庁の文献の見落とし等で新規性、進歩性が認められて登録になった特許に対しては、出願日より前の文献を引用して既に登録された特許の権利を無効にすることが可能となります。

つまり無効資料調査とは、他社の特許を無効にするための調査ということだね。

登録になったから必ず安心というわけではないんだね。

勿論審査は必ず厳正に行われてはいるよ。

④技術動向調査とは、研究に着手する前や企画段階での関連技術の開発動向や参入企業の動向を広範囲に確認し、世の中の技術動向を調査することを言うよ。

企画・製作まで綿密に行った先で製品が特許侵害になる可能性が有って、販売停止となってしまっては、費やした費用や労力は水の泡だよね。そのため実際に取り掛かる前に競合他社の動きを把握するために行うんだ。

そして最後に⑤SDI(Selective Dissemination of Information)調査に関して説明するよ。

Selective Dissemination of Infomationとは情報の選択的配信という意味を持って、どのような特許が出されているか調べる調査の一つだよ。

特定のキーワードや技術分野に関連する特許公報の情報を一定の期間ごとに取集し、各企業の技術動向や競合他社の活動を定期的に確認します。SDI調査は、特許の権利侵害や自社の商品・サービスの改良のために行うんだ。

そうなんだ。

活用方法や気がかりに合わせて対応するんだ。その際に専門的な知識のみならず法文や条文等との紐づきも考慮する必要があるから、ご気軽に是非相談してね。

特許法が定める発明とは

特許とは、発明者が自分の発明に対して、一定期間独占的な権利を得ることができる法的な権利及び制度を指します。簡単に言えば「発明を守る制度」です。【詳しくはコチラ】

発明は多額の費用、膨大な知識、人々の労力をかけて生み出されたものであるにも関わらず形状を持つものではないため、発明を保護するためには秘密にする以外策がありません。

ですが、その発明が産業上活用されなければ、投資したものは無駄ということになります。

そこで、特許制度はこういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用の機会を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。

つまり特許制度の保護対象は「発明」である必要があります。

特許法では、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し(特許法第2条第1項)以下の4点を満たしたものを「発明」としております。

【 発明 】

① 自然法則を利用していること

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。

特許法上の「発明」として、課題に対する解決手段が自然法則を利用している必要があります。

・経済法則などの自然法則以外のものは該当しません。

・じゃんけんなど人為的な取り決めも認められません。

・エネルギー保存の法則や万有引力といった自然法則自体も保護対象とはなりません。

② 技術的思想であること

また、知識として保護できる必要があり、誰がその技術を利用しても、同一の結果が得られる必要があります。

フォークボールの投球方法等の個人の技能によるものや、絵画や彫刻などの美的創作物、機械の操作方法についてのマニュアル等の単なる情報の提示は技術的思想に該当せず、特許法上の「発明」には該当しません。

③ 創作であること

「発明」は、創作されたものでなければなりません。したがって、天然物の単なる発見などは、特許法上の「発明」になりませんが、天然物から人為的に単離精製した化学物質は「発明」に該当します。

④ 高度のものであること

「高度のもの」は、主として実用新案法の考案と区別するためのものであるので、「発明」に該当するか否かの判断に当たって、「高度」でないという主観的な理由で「発明」に該当しないとされることはありません。

上記を満たしたものが「発明」と認識され、その後特許庁の審査を受けることになります!

特許侵害による事件(サトウの切り餅事件)

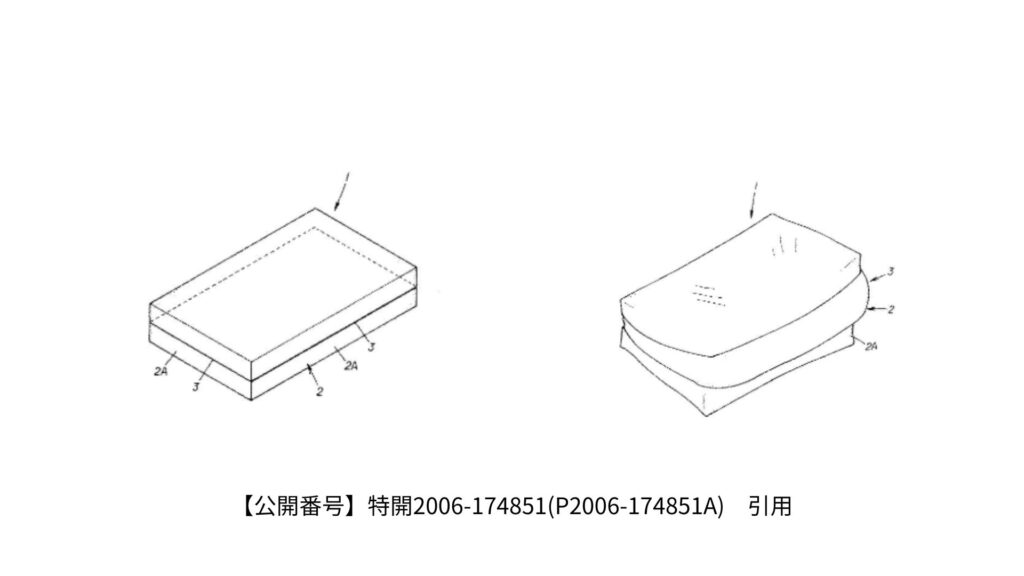

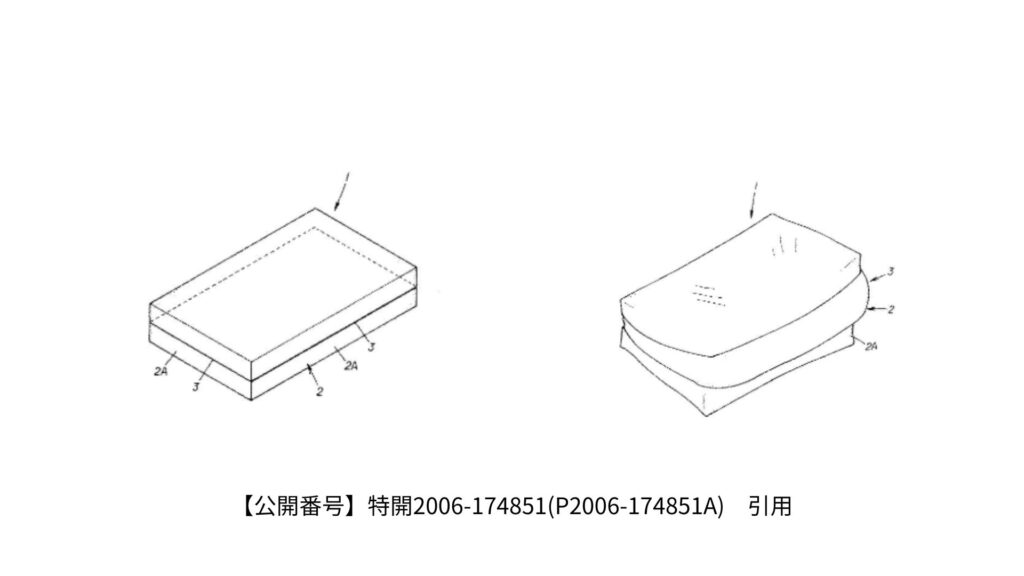

なぜ市販のお餅があれほど美味しく綺麗な形状のまま焼きあがるかご存じですか?

その秘密はスリットにあります。(餅に入っている切れ込みのこと。)

切れ込み部分から蒸気が逃げることにより、美しい見た目を保ちつつ、餅の熱し方に工夫が加わっているのです。そのため、トースターに入れたままにするだけで綺麗かつ美味しい仕上がりにすることが出来るのです。その技術は、企業の努力の先で生まれたものです。

【 サトウの切り餅事件 】

2009年その技術をめぐって裁判が起きました。

きっかけはサトウ食品工業株式会社が販売した「サトウの切り餅」です。

訴訟を起こしたのは越後製菓株式会社です。

訴訟の内容としては「サトウの切り餅が越後製菓株式会社の取得した特許権を侵害している。」というものです。

【 裁判の論点 】

原告:越後製菓株式会社 被告:サトウ食品工業株式会社(サトウの切り餅販売元)

裁判の論点となったのは請求項の解釈です。

※請求項とは:特許文書においては発明を特定するための記載です。

出願文書には下記のような記載がされております。

「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け」

この請求項が示す範囲に底面や上部に切れ込みがある餅を含むのか否かという点が争点でした。

原告側は、「上記表現は切り餅の切れ込みとして、側部のみならず、上部や底部への挿入も包含する。」と主張し、一方被告側は「出願特許文書の切れ込みは側部のみであり、サトウの切り餅には上部にも切れ込みがあるため特許権を侵害していない。」と訴えました。

東京地裁は、原告の言い分を却下し、「載置底面又は平坦上面には切り込みがない。」と判断することが自然と判断しました。そのため第一審ではサトウ食品工業株式会社が勝訴となりました。

ですが、その後裁判は知財高裁に持ち込まれました。

知財高裁は請求項の表現のみならず、全体の構造も含めた文言の解釈を論点としました。

裁判官は、「載置底面又は平坦上面ではなく」と「この小片餅体の」の文章の間に句読点がないことを指摘しました。すなわち「切餅の載置底面又は平坦上面ではなく」という文章は「側周表面」の修飾語としての表現だと解釈することが自然と判断しました。

そして結果は、越後製菓が逆転勝訴することとなりました。

【 結び 】

裁判は5年にも及び、サトウ食品工業株式会社が15億円の損害賠償を支払うこととなりました。それだけではなく、製造および販売の禁止、在庫品および製造装置の廃棄も命じられました。

またサトウの切り餅は切れ込み方法を変更したうえでお餅を販売することになりました。

このように自社の製品がお客さんに喜ばれるために企業は日々努力しています。

ですが、費用や時間を費やした試行錯誤の先に生まれた発明を適切に保護することも非常に重要になります。

また、特許を出願するに当たってはどの技術を守りたいかで些細な表現も変わります。

「餅の切れ込み部分が重要なのか」「切れ込みを入れること自体が重要なのか」

その小さな着眼点一つで変わってくるものが沢山あります。

そのため特許出願までの道のりで弁理士と細かくすり合わせ進めていくことがとても大切になるのです。

特許とは

「特許」皆さんも一度は耳にしたことがありますでしょうか?

特許とは画期的な発明に対して「発明を公開する代わりに一定の期間発明を独占させる。」ことです。

【 発明とは 】

イギリスで誕生した蒸気機関は人々に一度に大きな荷物を早く移動させる手段を与え

エジソンが発明した電球は人々の暮らしを豊かなものにしました。

またノーベル賞を受賞したips細胞はこれからの人々への架け橋になることが期待されています。

発明は生み出されるまでに膨大な知識や費用、人々の労力が費やされています。

それにも関わらず発明が簡単に模倣されてしまっては研究者や企業の意欲を欠くことになります。

その様な環境の元では産業の十分な発展を期待することが出来ません。

そういった事態を防ぐために発明に権利を付与することにしています。

【 特許の公開原則 】

ですが、ニュートンが「りんごが落ちる瞬間から万有引力という概念を思いついた。」という逸話があるように新しいものは既存のものを参考に生まれます。

発明は新しいものである必要がありますが、どんな発明者もいきなりアイデアが降ってくるわけではありません。

地道に試行錯誤を重ねその先で発明に出会うことが出来ます。

研究に励んでいる人々は他人の文献を読むことで自身の研究の一つの参考にすることが出来ます。

そして、それが更なる産業の発展に繋がることになります。

そのため特許庁に提出された特許出願は原則的に公開されます。

【 保護期間 】

また、発明がいつまでも独占的なものとしてしまうと平等な産業の発展が期待できるでしょうか?

その発明を利用した商品を作りたい人も出てくるでしょう。

そして長い時間が経過した発明はその時代において発明と呼べるでしょうか?

エジソンが生み出した電球は発明です。

ですが、今の時代では発明とは呼べません。つまり発明はその時代の背景も非常に重要なのです。

20年もたてば時代も大きく変わっています。

なので、特許は保護期間が定められており、その期間は出願から20年とされており。

20年経った特許に関しては誰でもその技術を利用することが出来るように特許権は満了消滅します。

多くの“労力”“費用”“知識”が注がれている研究ですが適切に保護することで更なる科学の発展が期待でき、その制度を管理することで平等かつ繫栄した産業の発展が期待できるのです。

特許とはそのような制度を指すのです!